Жесткая вода и способы ее умягчения химия. Удаление накипи. Средство от накипи. Очистка накипи. Умягчение жёсткой воды, умягчитель воды, водоподготовка воды, водоподготовка. Теоретические основы умягчения воды, классификация методов

Высокий уровень жесткости провоцирует образование накипи, ухудшает эффективность моющих средств. В таких неблагоприятных условиях возрастает риск повреждения функциональных компонентов отопительного оборудования, иной техники. Увеличиваются эксплуатационные расходы, затраты на выполнение санитарно-гигиенических правил.

Современные производители предлагают разные способы умягчения воды и соответствующие комплекты оборудования. Выбрать оптимальный вариант будет не сложно после ознакомления с данной публикацией. Здесь есть полезные данные, которые помогут недорого и быстро реализовать проект.

Основные определения

Общий уровень жесткости определяется, как сумма постоянной и временной компоненты. Как правило, первая часть имеет небольшое практическое значение, поэтому ее можно исключить из обзора. Вторая определяется концентрацией катионов магния и кальция. Эти химические вещества при нагреве преобразуются в нерастворимый осадок – накипь.

Именно они засоряют технические протоки, что сопровождается ухудшением производительности котлов. Такие образования отличаются пористостью, низкой теплопроводностью. При накоплении на поверхности ТЭНа этот слой блокирует нормальный отвод тепла. Если не применить эффективный способ умягчения жесткой воды, стиральная машина или другая техника с нагревательным элементом будет выведена из строя из-за накипи.

На практике решают вопросы уменьшения уровня жесткости, либо полное устранение вредных явлений. Второй вариант лучше! Он предполагает надежную защиту дорогих изделий, эффективную профилактику с предотвращением аварийных ситуаций.

Способ 1: Нагрев

Принцип действия этих способов умягчения воды понятен из общего определения. Каждый человек знает, что при кипячении (нагреве) на стенках чайника активно формируется слой накипи. После завершения процедуры жесткость будет снижена.

Теоретическая простота способа является единственным преимуществом. Детальное изучение вопроса позволяет выявить следующие недостатки:

- длительность процесса;

- небольшое количество жидкости, которое можно обработать в бытовых условиях;

- значительные затраты на электроэнергию, газ, другие виды топлива.

Следует не забывать, что на финишном этапе приходится удалять прочную накипь. Это – трудоемкие рабочие операции, которые способны испортить рабочую емкость.

Способ 2: Обработка электромагнитным полем

Из приведенных описаний можно сделать промежуточный вывод. Для удаления вредных соединений с применением химических средств, ионным обменом, кипячением и мембранной фильтрацией приходится решать сложные инженерные задачи. Об этом будет написано ниже. Соответствующим образом увеличиваются затраты. Полифосфатные соединения действуют эффективнее. Они стоят недорого, но надежно блокируют негативный процесс. Метод можно признать идеальным, если бы не загрязнение жидкости.

В технологии электромагнитной обработки нет перечисленных недостатков. Воздействие сильным полем изменяет форму частиц накипи. Созданные игольчатые выступы не позволяют им соединятся в крупные фракции. Этим блокируется процесс образования накипи.

Чтобы получить поле оптимальной мощности и конфигурации применяют высокочастотный генератор электромагнитных колебаний. Он работает по специальному алгоритму, который не вызывает эффект «привыкания». Снижение положительного воздействия наблюдается при работе с постоянными магнитами.

В ходе изучения актуальных предложений рынка следует обратить внимание на современные качественные модели устройств электромагнитной обработки воды:

- выполняют свои функции с минимальным потреблением электроэнергии (5-20 Вт/час).

- Катушку создают из нескольких витков провода. Прибор включают в сеть. Дополнительная настройка не нужна.

- Дальность действия достигает 2 км, чего достаточно для защиты объекта в целом.

- Долговечность устройств превышает 20 лет.

В любом случае надо выбирать производителя, который обладает солидным опытом в профильной области деятельности!

Химические способы умягчения воды

Хорошо известная профильным специалистам методика – добавление в раствор гашеной извести. Химические реакции связывают молекулы кальция и магния с последующим образованием нерастворимого осадка. По мере накопления на дне рабочего резервуара его удаляют. Мелкие взвешенные частицы задерживают через фосфатный способ. Аналогичную технологию применяют для снижения некарбонатной составляющей с помощью соды.

Главным недостатком этого и других способов данной категории является загрязнение жидкости химикатами. Чтобы такая обработка была безопасной, приходится точно соблюдать оптимальные дозировки, тщательно контролировать все важные этапы. Качественное воспроизведение технологии в домашних условиях не представляется возможным без чрезмерных трудностей и затрат. Ее используют на муниципальных и коллективных станциях водоподготовки профессиональной категории.

Впрочем, одна «химическая» методика стала популярной именно в быту. Исследователи обнаружили, что полифосфатные соединения образуют оболочки вокруг мельчайших нерастворимых фракций. Они препятствуют объединению в крупные частицы, присоединению к стенкам труб и внешним поверхностям нагревательных приборов.

Этим полезным свойством пользуются производители фосфатных стиральных порошков. Также применяют специализированные проточные емкости, в которые помещают полифосфатные соли. Устройства монтируют на входном патрубке перед котлами и стиральными машинами. Способ не подходит для приготовления питьевой воды.

Фильтрация

Нужный эффект можно получить, если уменьшить размеры ячеек до величины молекул. Такие микроскопические протоки создают в мембранах обратного осмоса. Они способны пропускать только чистую воду. Загрязненная жидкость скапливается перед преградой, удаляется в дренаж.

Нужный эффект можно получить, если уменьшить размеры ячеек до величины молекул. Такие микроскопические протоки создают в мембранах обратного осмоса. Они способны пропускать только чистую воду. Загрязненная жидкость скапливается перед преградой, удаляется в дренаж.

Задача решена? Не следует делать поспешные выводы. Методика фильтрации действительно хороша, но только для обработки 180-220 литров/сутки. Такова производительность серийных с разумной стоимостью. Этого количества не хватит для однократного приема душа, удовлетворения других бытовых потребностей.

Чтобы увеличить производительность несколько мембран устанавливают параллельно. Для функционирования комплекта приходится поднимать давление специальной насосной станцией. Подобное оборудование для фильтрации воды стоит дорого, занимает много места.

Умягчение воды ионообменным способом

Снижают первичные и эксплуатационные расходы с помощью техники этой категории. Применяют особую засыпку, которая задерживает ионы кальция и магния. Одновременно происходит заполнение жидкости безвредными соединениями натрия.

Снижают первичные и эксплуатационные расходы с помощью техники этой категории. Применяют особую засыпку, которая задерживает ионы кальция и магния. Одновременно происходит заполнение жидкости безвредными соединениями натрия.

Преимущества приведены в следующем списке:

- Кроме солоноватого привкуса не меняются в худшую сторону исходные характеристики воды.

- После обработки определенного количества жидкости полезные функции засыпки восстанавливают промывкой и регенерацией.

- Эти процедуры выполняются неоднократно в автоматическом режиме, без тщательного контроля и вмешательства со стороны пользователя.

- При соблюдении правил эксплуатации засыпка из смол сохраняет работоспособность более шести лет.

Необходимо подчеркнуть доступность регенерационной смеси. Это – недорогой раствор обычной поваренной соли (хорошей очистки).

Как и ранее, приведем нюансы, которые заслуживают упоминания для полноценного анализа умягчения воды ионообменным способом:

- Ионообменный способ умягчения воды прерывает снабжение объекта при регенерации (длительность более часа). Чтобы устранить такой недостаток устанавливают параллельно две функциональные емкости.

- Комплект с высокой производительностью для семьи из 2-3 человек занимает несколько кв. метров площади.

- Работа издает сильный шум в процессе промывки, поэтому нужна эффективная звуковая изоляция помещения.

- Каждое существенное изменение уровня жесткости необходимо корректировать ручной настройкой.

- Хорошо оснащенный набор с блоком автоматики и несколькими рабочими баками стоит дорого.

Ультразвуковое воздействие

Обработку колебаниями соответствующего диапазона частот применяют для снижения уровня жесткости. Одновременно разрушается слой старой накипи, что пригодится для очистки труб без агрессивных химических соединений.

Ультразвук с профессиональными предосторожностями применяют для очистки и защиты промышленного оборудования. Крупные элементы этих конструкций и резьбовые соединения обладают лучшей устойчивостью к сильным вибрационным воздействиям.

Какие способы умягчения воды подходят для разных объектов недвижимости?

Оптимальную методику выбирают с учетом реальных условий будущей эксплуатации. Опытные специалисты советуют создавать общий проект с механическими и другими фильтрами для точного согласования всех функциональных компонентов.

В городской квартире можно рассчитывать на поддержание приемлемого качества жесткой воды. Соответствующие обязательства указаны в договоре со снабжающей организацией. Однако в домашних условиях не исключены аварии на магистральных трассах, броски давления. Для защиты от этих негативных воздействий на входе устанавливают фосфатный или механический фильтр с регулятором напора и контрольными манометрами. Надо подчеркнуть преимущества электромагнитного преобразователя с учетом особенностей объектов данной категории:

- компактность;

- небольшой вес;

- отсутствие шумов;

- симпатичный внешний вид.

Для автономного загородного водоснабжения расчетливые собственники предпочитают пользоваться артезианской скважиной. Такой источник обеспечивает высокую степень очистки природной фильтрацией. Но на большой глубине увеличивается концентрация примесей, вымытых из горных пород. Среди них – соединения солей в достаточно большой концентрации.

В частном доме проще найти свободное место для технологического оборудования. Здесь можно устанавливать комплекты для умягчения воды ионообменным способом. В помещение проводят необходимые инженерные сети. Надо не забывать о хорошей изоляции. Необходимо поддерживать установленный производителем температурный режим. Следует удалить хлорные и другие химические соединения, способные повредить действующую засыпку.

Жёсткость воды - совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния. Вода с большим содержанием таких солей называется жёсткой, с малым содержанием - мягкой. Различают временную жёсткость, образованную гидрокарбонатами и постоянную жёсткость, вызванную присутствием других солей.

Известно, что важнейшей характеристикой пресной воды является её жесткость. Под жесткостью понимают количество миллиграмм-эквивалентов ионов кальция или магния в 1 л воды. 1 мг÷экв/л жесткости соответствует содержанию 20,04 мг Са2+ или 12,16 мг Mg2+. По степени жесткости питьевую воду делят на очень мягкую (0–1,5 мг÷экв/л), мягкую (1,5–3 мг÷экв/л), средней жесткости (3–6 мг÷экв/л), жесткую (6–9 мг÷экв/л) и очень жесткую (более 9 мг÷экв/л). Наилучшие вкусовые свойства имеет вода с жесткостью 1,6–3,0 мг÷экв/л, а, согласно СанПиН 2.1.4.1116–02, физиологически полноценная вода должна содержать солей жесткости на уровне 1,5–7 мг÷экв/л. Однако при жесткости воды выше 4,5 мг÷экв/л происходит интенсивное накопление осадка в системе водоснабжения и на сантехнике, нарушается работа бытовых приборов. Обычно умягчение проводят до остаточной жесткости 1,0–1,5 мг÷экв/л, что соответствует зарубежным нормативам по эксплуатации бытовой техники. Вода, имеющая жесткость ниже 0,5 мг÷экв/л является коррозионно-активной по отношению к трубам и котлам, способна вымывать отложения в трубах, накапливающиеся при долгом застаивании воды в системе водоснабжения. Это влечет за собой появление неприятных запаха и вкуса воды.

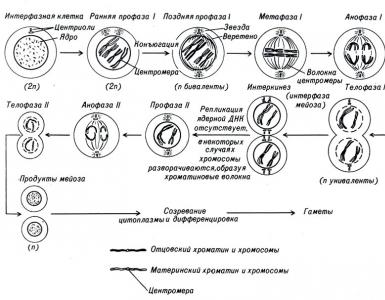

осуществляют методами: термическим, основанным на нагревании воды, её дистилляции или вымораживании; реагентными, при которых находящиеся в воде ионы Са (II) и Mg (II) связывают различными реагентами в практически нерастворимые соединения; ионного обмена, основанного на фильтровании умягчаемой воды через специальные материалы, обменивающие входящие в их состав ионы Na (I) или Н (I) на ионы Са (II) и Mg (II), содержащиеся в воде; диализа; комбинированным, представляющим собой различные сочетания перечисленных методов.

Выбор метода умягчения определяется качеством воды, необходимой глубиной умягчения и технико-экономическими соображениями, представленными в таблице снизу.

натрий-катионирование - процесс извлечения из воды ионов жесткости - кальция и магния и замена их на ионы натрия.

Кальций и магний составляют жесткость воды, следовательно, после их извлечения вода умягчается.

Ионы натрия находятся непосредственно в смоле (засыпке). В процессе работы установки происходит обмен ионами, натрий поступает в воду, а кальций и магний - в смолу. По истечении некоторого времени смолу необходимо регенерировать, т.е. восстановить ее свойства. Для этого через нее пропускают раствор поваренной соли, и происходит обратный процесс - натрий насыщает смолу, а кальций и магний поступают в раствор, который после сливается.

При пропуске воды сверху вниз через слой катионита происходит её умягчение, заканчивающееся на некоторой глубине. Слой катионита, умягчающий воду, называют работающим слоем или зоной умягчения. При дальнейшем фильтровании воды верхние слои катионита истощаются и теряют обменную способность. В ионный обмен вступают нижние слои катионита и зона умягчения постепенно опускается. Через некоторое время наблюдаются три зоны: работающего, истощенного и свежего катионита. Жесткость фильтрата будет постоянной до момента совмещения нижней границы зоны умягчения с нижним слоем катионита. В момент совмещения начинается «проскок» катионов Са+2 и Мg+2 и увеличение остаточной жесткости, пока она не станет равной жесткости исходной воды, что свидетельствует о полном истощении катионита. Рабочую обменную емкость фильтра Ер г÷экв/ м3, можно выразить так: Ер = QЖи; Ер = ер Vк.

Объем загруженного в фильтр катионита в набухшем состоянии Vк = аhк.

Формула для определения рабочей обменной емкости катионита, г÷экв/ м3: ер = QЖи /аhк; где Жи - жесткость исходной воды, г÷экв/ м3; Q - количество умягченной воды, м3; а - площадь катионитового фильтра, м2; hк - высота слоя катионита, м.Обозначив скорость фильтрования воды в катионитовом фильтре vк, количество умягченной воды можно найти по формуле: Q = vк aTk = ераhк /Жи; откуда длительность работы катионитового фильтра (межрегенерационный период) находим по формуле: Tk = ерhк /vк Жи.

По исчерпании рабочей обменной способности катионита его подвергают регенерации, т.е. восстановлению обменной емкости истощенного ионообменника путем пропуска раствора поваренной соли.

Ионообменные смолы нашли широкое применение во всем мире в устройствах по водоочистке. Это мелкие шарики из полимерных материалов, насыщенных ионами, способные изымть из воды различные ионы, взамен отдавая свои; их для удобства назвали "ионообменными смолами", хотя правильное научное название их - "иониты". По структуре иониты подразделяются на гелевые способные к ионообмену только в набухшем состоянии, макропористые и промежуточной структуры. Если иониты обменивают анионы - это аниониты, если катионы - катиониты.

Аниониты классифицируются как сильноосновные (обмен анионов происходит при любых значениях рН), слабоосновные (обмен анионов из кислот - рН 1-6), смешанной активности. Катионоты бывают сильной кислотности, способные к ионообмену при любых значениях рН, и слабокислотные при рН больше 7.

Приведем характеристики некоторых катионоообменников. Среди сильнокислотных катионообменников отечественного производства, разрешенных к применению для хозяйственно-питьевого водоснабжения, можно выделить КУ-2–8чС. Получают его сульфированием гранульного сополимера стирола с 8% дивинилбензола. КУ–2–8чС по структуре и свойствам близок к следующим зарубежным сульфокатионитам особой степени чистоты: амберлайту IRN-77 (США), зеролиту 325 NG (Англия), дауэксу HCR-S-Н (США), дуолайту ARC-351 (Франция), вофатиту RH (Германия). По внешнему виду - сферические зерна от желтого до коричневого цвета, размером 0,4–1,25 мм, удельный объем не более 2,7 см3/г. Полная статическая обменная емкость не менее 1,8 г÷экв/л, мин, динамическая обменная емкость с полной регенерацией не менее 1,6 г÷экв/л.

В настоящее время нашли широкое применение сильнокислотные катиониты фирмы Пьюролайт: C100, С100Е, С120Е (аналоги отечественных смол КУ-2–8, КУ–2–8чС). Применяется ионообменная смола фирмы Пьюролайт С100Е Аg (обменная емкость 1,9 г÷экв/л, насыпная масса 800–840 г/л), представляющая собой серебросодержащий катионит для водоумягчения, обладающий бактерицидным действием. Существует отечественный аналог КУ-23С - макропористый катионит бактерицидного действия (статическая обменная емкость 1,25 г÷экв/л, насыпная масса 830–930 г/л).

Применяется для умягчения питьевой воды как в промышленности, так и в быту катионит Пьюрофайн С100ЕF - он имеет ряд преимуществ по сравнению с общепринятыми смолами для водоумягчения. Обладает намного большей рабочей емкостью при обычных скоростях потока, повышенной рабочей емкостью при высоких скоростях потока, при меняющемся и прерывающемся потоке. Минимальная общая обменная емкость 2,0 г÷экв/л. Особенность катионита С100ЕF состоит в том, что он требует меньшего объема и количества регенеранта (NaCl).

Применяется сильнокислотный катионит IONAС/С 249 для умягчения воды бытового и муниципального применения. Обменная емкость 1,9 г÷экв/л.

Умягчение воды натрий-катионитовым методом на указанных смолах (жесткость воды снижается при одноступенчатом натрий-катионировании до 0,05...0,1, при двухступенчатом - до 0,01 мг÷экв/л) описывается следующими реакциями обмена:

(cм. печатную версию)

После истощения рабочей обменной емкости катионита он теряет способность умягчать воду и его необходимо регенерировать. Процесс умягчения воды на катионитовых фильтрах слагается из следующих последовательных операций: фильтрование воды через слой катионита до момента достижения предельно допускаемой жесткости в фильтрате (скорость фильтрования в пределах 10...25 м/ч); взрыхление слоя катионита восходящим потоком умягченной воды, отработанного регенерата или отмывных вод (интенсивность потока 3...4 л/(см2); спуска водяной подушки во избежание разбавления регенерирующего раствора; регенерации катионита посредством фильтрования соответствующего раствора (скорость фильтрования 8...10 м/ч). На регенерацию обычно затрачивают около 2ч, из них на взрыхление - 10...15, на фильтрование регенерирующего раствора - 25...40, на отмывку - 30...60 мин.

Проблема жесткой воды знакома как городским жителям, так и тем, кто проживает за городом и пользуется водой из скважины или колодца.

Практически вся вода из водопровода имеет в своем составе соли магния и кальция. Именно они отвечает за такой показатель, как жесткость. Чем выше их концентрация, тем жестче жидкость.

Переизбыток солей не только вреден для организма, но и опасен для сантехники, бытовых приборов, труб. Зарастание солями поверхностей изнутри снижает теплоотдачу, приводит к быстрой поломке техники.

По степени жесткости воду делят на:

- мягкую,

- среднюю,

- жесткую,

- сверхжесткую.

Мягкую можно получить только из скважины большой глубины, средняя бежит из наших кранов, а последние две встречаются практически повсеместно и доставляют немало хлопот.

Жесткая вода:

- приводит к отложению камней в суставах и почках,

- вынуждает использовать больше порошка и моющих средств,

- приводит к поломкам различных элементов оборудования, запорной арматуры.

Справиться с проблемой помогут фильтры умягчители . Они заменяют ионы магния и кальция на безопасные ионы натрия.

Современные системы умягчения воды помогут решить проблему эффективно и быстро.

Существует несколько способов сделать воду мягче. Самый простой — кипячение, но полностью избавиться от солей это не поможет.

Раньше в воду добавляли кальцинированную соду или известь, сегодня применяют ортофосфат натрия. Но данный способ требует наличия большого резервуара, постоянного пополнения реагента, утилизацию отходов, а для использования в домашних условиях это совсем неудобно.

Гораздо практичнее и эффективнее ионообменные фильтры, которые могут снизить концентрацию солей до 0,01 мг/л.

Еще один популярный вид фильтров — электромагнитный. В основе его действия – это электромагнитные волны, которые заставляют кристаллы соли изменить свою форму, и жидкость становится мягче.

Качественный фильтр умягчения воды для дачи должен отвечать следующим требованиям:

- иметь возможность технологической промывки, чтобы не допускать быстрого засорения ячеек фильтра (обычно данному требованию соответствуют магистральные фильтры грубой очистки),

- не содержать полифосфаты и другие реагенты (специалисты не рекомендуют использовать реагентные методы для получения питьевой воды),

- работать бесперебойно без контроля с вашей стороны,

- иметь экономный расход электроэнергии.

Последним двум требованиям соответствуют электромагнитные фильтры, уверенно набирающие популярность в России.

Но прежде чем принять решение об установке того или иного оборудования, рекомендуется провести анализ жидкости и обратиться к специалистам, которые подберут оптимальный фильтр умягчения для коттеджа исходя из ваших потребностей и особенностей дома и источника.

Многие слышали об умягчении жесткой воды и стараются обязательно заказать себе для водоподготовки умягчитель.Так ли это важно и нужно?

Физиологическая норма жесткости указана в СанПиНе 2.1.4.1116-02 на бутылированную воду и составляет от 1,5 до 3,5 ммоль/л. Для бытовой техники требуется еще более мягкая воды, чтобы не образовывалась накипь.

Различают два вида жёсткости:

Карбонатная (временная)

- называют потому, что она устраняется кипячением.

Некарбонатную (постоянную)

- называют потому, что при кипячении жёсткость не устраняется, но при выпаривании на стенках сосуда образуется в виде накипи светло-белый малорастворимый осадок типа сульфата кальция или магния.Соли MgCl2, CaCl2, MgSO4, содержащиеся в воде с постоянной жёсткостью, вызывают коррозию стальных конструкций и ускоряют износ водонагревательного и отопительного оборудования.При использовании для водона-гревательного оборудования и отопительной техники жёсткой воды образуется накипь из карбонатов кальция и магния, гипса и других солей.Образование накипи затрудняет нагревание воды, вызывает увеличение расхода электричества и топлива.

В жёсткой воде плохо развариваются мясо, овощи, крупа, плохо заваривается чай. При стирке тканей (как и при мытье головы) образующиеся нерастворимые соединения осаждаются на поверхности нитей и постепенно разрушают волокна.

Умягчение воды - процесс удаления из неё катионов жёсткости, т.е. кальция и магния.

Термический метод основан на нагревании воды до температуры выше точки кипения, её дистилляцией или вымораживанием с целью устранения карбоната кальция и карбоната магния. Вследствие применения указанного метода остаточная жёсткость воды составляет не более 0,7 ммоль/л. Поэтому термический метод применяется для технических нужд, в частности при использовании вод,идущих на питание котлов низкого давления, а также в сочетании с реагентными методами.

При умягчении воды реагентными методами используют реагенты, образующие при взаимодействии с кальцием и магнием малорастворимые соединения с последующим их отделением в осветителях, тонкослойных отстойниках и осветительных фильтрах. В качестве реагентов-осадителей используют известь, кальцинированную соду, гидрооксиды натрия и бария и другие вещества. Выбор реагентов зависит от качества исходной воды и условий её дальнейшего применения. При применении реагентных методов остаточная жёсткость воды составит до 0,7 мг/л. В соответствии с рекомендациями «Строительных норм и правил» (СН и П) реагентные методы в основном используются для умягчения поверхностных вод, когда одновременно требуется и осветление воды.

Умягчение воды основанное на разных скоростях диффузии этих веществ через полупроницаемую мембрану , разделяющую концентрированный и разбавленный растворы. Умягчение воды методом диализа осуществляется в мембранных аппаратах с нитро- и ацетатцеллюлозными плёночными мембранами. В результате применения данного метода остаточная жёсткость воды составит до 0,01 мг/л и ниже. Отрицательной стороной метода диализа является высокая себестоимость мембранных аппаратов.

Магнитная обработка воды - распространена для борьбы с образованием накипи. Сущность метода состоит в том, что при пересечение водой магнитных силовых линий образователи накипи выделяются не на поверхности нагрева, а в массе воды. Образующиеся рыхлые осадки (шлам) удаляют при продувке.

Наибольшее практическое применение получил ионообменный метод умягчения воды. Сущность ионообменного метода заключается в способности ионообменных материалов (ионитов) поглощать из воды положительные или отрица-тельные ионы в обмен на эквивалентное количество ионов ионита. В зависимости от состава существуют минеральные и органические катиониты, которые, в свою очередь, разделяются на вещества естественного и искусственного происхождения. В технологии подготовки воды широко применяют органические катиониты искусственного происхождения, так называемые ионообменные смолы. Качество ионообменных смол характеризуется их физическими свойствами, химической и термической стойкостью, рабочей ёмкостью и др.В установках умягчения воды использует ионообменные смолы, основанные на применении катионита в Na-форме и анионита в Cl-форме, т.е. использует метод натрий - хлор-ионирования. Указанный метод состоит из следующих стадий: натрий-катионирования и хлор-катионирования. На стадии натрий-катионирования происходит замещение ионов кальция и магния, придающих воде жёсткость, на ионы натрия.

В результате обрабатываемая вода умягчается, а кальций и магний образуют нерастворимый полимер. При пропуске натрий-катионированной воды через хлор-аноион протекают реакции обмена анионов, содержащихся в Na- катионированной воде, на ионы хлора и щёлочность обрабатываемой воды снижается. Для восстановления свойств ионообменной смолы (регенерации) используется раствор поваренной соли. Таким образом, достигается глубокое умягчение воды (до 0,03 … 0,05 ммоль/л). При применении метода натрий - хлор-ионирования расходуется только один реагент - поваренная соль, не требуется антикоррозийной защиты оборудования, трубопроводов и специальной арматуры, уменьшается количество оборудования, упрощается контроль работы и эксплуатации водоумягчительной установки. В результате повышается надёжность и уменьшается стоимость установки для умягчения воды. Только пить постоянно такую умягченную

Умягчить воду - значит удалить из нее кальций и магний. Общая жесткость воды, подаваемой водопроводами для хозяйственно-питьевых нужд, не должна превышать 7 мг-экв/дм3, а в особых случаях, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, не более 10 мг-экв/дм3. Норма жесткости питательной воды парогенераторов может достигать 0,05 мг-экв/дм3. В зависимости от качества исходной воды и требуемого эффекта снижения жесткости применяют реагентный, термохимический, ионитовый методы умягчения или различные комбинации их.

Реагентное умягчение. Реагентные методы основаны на способности катионов Са2+ и Mg2+ образовывать нерастворимые и малорастворимые соединения при обработке воды реагентами. В качестве реагентов наиболее часто используются известь и сода.

Декарбонизация воды только известкованием применяется в тех случаях, когда требуется одновременное снижение жесткости и щелочности воды.

Известь совместно с содой применяют для умягчения воды, в которой кальций и магний содержатся в сочетании с анионами сильных кислот.

Теоретический предел умягчения воды определяется растворимостью карбоната кальция и гидроксида магния. Растворимость карбоната кальция в монорастворе при температуре 0°С равна 0,15 мг-экв/дм3, а при температуре 80°С - 0,03 мг-экв/дм3; для гидроксида магния - соответственно 0,4 и 0,2 мг-экв/дм3.

Как СаС03, так и Mg(OH)2 обладают способностью образовывать пересыщенные растворы, которые лишь весьма медленно приближаются к равновесному состоянию даже при контакте с твердой фазой образующегося осадка. На практике нецелесообразно длительно выдерживать воду в водоумягчительных аппаратах до наступления равновесного состояния. Поэтому вода, умягченная известкованием (если жесткость вся карбонатная) или извест - ково-содовым методом, обычно имеет остаточную жесткость не менее 0,5-1 мг-экв/дм3.

Глубина умягчения зависит от наличия в обработанной воде избытка осаждаемых ионов и осадительных реагентов. Так, при 40°С, солесодержании воды до 800 мг/дм3, наличии в ней ионов Са2+ в количестве 0,7-1,0; 1-3 и > 3 мг-экв/дм3 остаточная карбонатная жесткость в отсутствие замедлителей кристаллизации обычно не превышает 0,5-0,8; 0,6-0,7 и 0,5-0,6 мг-экв/дм3 соответственно, а < 1,2; Щгидр < 0,4 и Жо6щ < 1,0 мг-экв/дм3. При солесодержании 800-2000 мг/дм3 Щ0бЩ = 2,0-2,2 мг-экв/дм3, Щгидр < 0,5-0,8 мг-экв/дм3 и Жобщ < 2,0 мг-экв/дм3. Здесь в подстрочнике «общ» и «гидр» обозначают соответственно «общая» и «гидратная».

Следует отметить, что вода, умягченная известкованием или известково-содовым методом, как правило, пересыщена карбонатом кальция и характеризуется очень высоким рН. Поэтому для увеличения точности дозировки реагентов необходимо в дополнение к автоматическому регулированию пропорционально расходу обрабатываемой воды корректировать дозу еще и по рН. Возможна также корректировка дозы в зависимости от электропроводности обработанной воды, если содержание SO^, СГ и NO3 стабильно и невелико. При небольших колебаниях дозировки извести Mg2+ играет буферную роль: с увеличением дозировки извести повышается количество Mg2+, переводимого в осадок (ухудшая тем самым его свойства), при сохранении щелочности умягченной воды примерно на постоянном уровне.

Контроль за процессом умягчения осуществляется по величине рН, которая должна быть > 10 из-за необходимости удаления из воды Mg2+, или, что менее точно, по величине гид - ратной щелочности, рассчитываемой на основе титрования проб воды кислотой в присутствии индикаторов фенолфталеина и метилоранжа.

Необходимо отметить, что контроль процесса реагентного умягчения воды может осуществляться и по ее электропроводности. При введении в воду извести и переходе бикарбонатов в карбонаты, выпадающие в осадок, электропроводность обрабатываемой воды изменяется. В соответствии с кривой кондуктометри - ческого титрования в момент полной нейтрализации солей карбонатной жесткости электропроводность достигает минимального значения. При дальнейшем увеличении добавок реагента электропроводность повышается вследствие избытка реагента. Таким образом, оптимальная доза известкового молока, вводимого в умягчаемую воду, характеризуется минимальным значением электропроводности воды.

С повышением температуры воды ускоряются химические реакции и кристаллизация осадков СаС03 и Mg(OH)2. Колебания температуры ухудшают условия осаждения.

Коагуляция улучшает осаждение осадков СаС03 + Mg(OH)2. Из-за-высокого рН умягчаемой применяют только коагулянты вй основе железа и алюминат натрия. На 1 моль FeS04 необходимо наличие в воде 4 мг 02.

Попадание в осветлитель воздуха приводит к взмучиванию и выносу осадка с умягчаемой водой. Пересыщение воды воздухом можно установить, определяя йодометрическим способом содержание кислорода в воде после воздухоотделителя и сравнивая полученные результаты с табличными для данных температур.

Термохимическое умягчение заключается в подогреве воды выше 100°С и применении извести и соды, реже - едкого натрия и соды. В результате термохимического умягчения кальциевая жесткость может быть снижена до 0,2 мг-экв/дм3, а магниевая - до 0,1 мг-экв/дм3. Термохимический метод часто сочетают с фосфатным доумягчением воды. В качестве фосфатных реагентов используют ди - или тринатрийфосфат. В результате фосфатного доумягчения можно получить воду с остаточной жесткостью 0,04-0,05 мг-экв/дм3.

Сульфатную жесткость устраняют карбонатом, гидроксидом или алюминатом бария.

Для обеспечения правильного проведения описанных выше процессов умягчения воды необходим соответствующий аналитический контроль. Рекомендуемые анализы и частота их выполнения приведены в табл. 1.7.

Полезным руководством для обеспечения хорошего эффекта умягчения могут служить следующие правила: 1) гидратная щелочность должна превышать магнезиальную жесткость примерно на 0,4 мг-экв/дм3 при процессе без подогрева и на 0,2 мг-экв/дм3 при процессе с подогревом; 2) карбонатная щелочность должна превышать кальциевую жесткость примерно на 1,2 мг-экв/дм3 при процессе без подогрева и примерно на 0,8 мг-экв/дм3 при процессе с подогревом.

Так как некоторые малорастворимые соли при длительном хранении могут выпасть в осадок, a NaOH переходит в Na2C03, то не следует пользоваться данными усредненных проб умягчаемой воды.

Также из-за наличия проскоков суспензии СаС03 и Mg(OH)2 в умягченную воду ее необходимо дополнительно профильтровать через дробленый антрацит. Кварцевый песок в этом случае является нежелательным материалом в связи с тем, что он может обогащать воду соединениями кремниевой кислоты.

Ионитовое умягчение. Оно осуществляется главным образом с применением Na+-, Н+- и NHj-форм.

В процессе умягчения воды Na-катионированием содержание кальция и магния в воде может быть снижено до весьма малых значений. Общая щелочность при этом не изменится, сухой остаток несколько возрастает в результате замещения в воде одного иона кальция, имеющего молекулярную массу 40,08, на два иона натрия (масса 2 х 22,99 = 45,98).

|

При фильтровании через катионит в Н-форме все катионы растворенных солей (в том числе и катионы солей жесткости) будут сорбироваться на его зернах; в воду будет переходить эквивалентное количество Н+-ионов; растворенные в воде соли будут превращаться в соответствующие кислоты. Кислотность воды, прошедшей через Н-катионитовый фильтр, который загружен сильноосновным катионитом, будет равна сумме концентраций в исходной воде солей сильных кислот.

Регенерация Н-катионитовых фильтров кислотой в количестве, недостаточном для полного вытеснения из катионита катионов жесткости («голодная» регенерация), позволяет в рабочем цикле снижать щелочность воды до 0,4-0,5 мг-экв/дм3, не снижая ее некарбонатную жесткость.

Если в умягченной воде не допускается наличия карбонатов натрия и калия, но в ней допустимо присутствие ионов аммония, то вместо H-Na-катионирования можно применять NH4-Na-Ka - тионирование.

Умягченная катионированием вода получается более коррози - онно-активной, чем исходная, из-за полного отсутствия в ней бикарбоната кальция, который при определенных условиях может образовывать защитный слой карбоната кальция на поверхности металла, находящегося в контакте с водой.

При контроле качества фильтрата катионитовых установок особое внимание уделяется определению показателей, так или иначе связанных с понятием жесткости и щелочности воды: жесткости общей и карбонатной, щелочности карбонатной и гидратной, содержанию солей кальция и магния, общему солесодержанию, величине рН, содержанию анионов.

В процессе работы катионитов дополнительно необходимо периодически проверять поглощение или вынос из них фильтратом органических веществ.

Под обессоливанием воды понимают процесс снижения растворенных в ней солей до требуемой величины. Различают частичное и полное обессоливание. Частным случаем обессоливания воды является опреснение, в результате которого величина соле - содержания в очищенной воде не превышает 1000 мг/дм3 - ПДК всех солей в питьевой воде.

К наиболее распространенным методам обессоливания воды относятся ионный обмен, электродиализ, обратный осмос и дистилляция.

Обессоливание позволяет почти полностью удалить из воды вещества, способные целиком или частично диссоциировать (например, соли и кремниевую кислоту); неэлектролиты при этом могут остаться в воде. Иногда происходит также некоторое уменьшение цветности, связанное с абсорбцией кислых органических веществ ионитами и мембранами. Так как при обессоли - вании удаляются те вещества, которые проводят электрические вещества, показателем качества обработанной воды служит обычно ее электропроводность, выраженная в мкСм/см. Расчетное значение этого параметра при 18°С в «сверхчистой» воде составляет 0,037 мкСм/см. Однако в производственных условиях пока удается получать «сверхчистую» воду с удельной электрической проводимостью 0,1 - 1,0 мкСм/см.

За основной критерий, оценивающий качество обработки воды и ионообменную способность фильтров, часто принимают электропроводность воды, пороговая величина которой устанавливается по опытно-исследовательским данным. Например, электропроводность воды после катионообменника должна быть менее 240, после слабоосновного анионообменника - 50-220 и после сильноосновного анионообменника < 20 мкСм/см. Превышение этих значений указывает на истощение ионообменных смол до контрольного уровня и на необходимость их регенерации.

Поскольку существующие нормы качества питьевой воды в большинстве своем регламентируют предельно допустимые концентрации макро - и микрокомпонентов ее состава, то опресненные воды в основном отвечают действующим нормативным требованиям. Однако в связи со все расширяющимся вовлечением опресненных вод в централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения возникает необходимость дополнительного нормирования минимально необходимых концентраций важнейших в гигиеническом отношении показателей качества: содержания кальция, бикарбонатов, общего солесодержания, натрия, калия и др. Как показывают современные медико-физиологические исследования, недостаточное содержание в опресненной воды солей жесткости (менее 1,5 мг-экв/дм3) может привести к нарушениям обмена веществ и сердечно-сосудистым заболеваниям в организме людей, длительное время употребляющих такую мягкую воду.