Сознание и самосознание в философии кратко. Историческое развитие сознания у человека

Обратимся теперь к центральному вопросу: как человек познает себя? (каковы механизмы самопознания?). Для этого нам необходимо рассмотреть проблему с более широких позиций, а именно проанализировать самопознание в качестве структурного компонента самопознания личности в целом.

Издавна людей интересовали вопросы: что такое человек? Чем он отличается от животных? По этому поводу написана масса научных трудов, проведено множество научных конференций. Если попытаться обобщить изыскания ученых в данной области, то можно дать следующее определение, которое приводится во многих учебниках по философии, психологии, педагогике: человек - это живое существо, обладающее сознанием, речью, изготавливающее и использующее орудия труда. Как видим, на первом месте стоит сознание. Именно сознание является главным отличием человека от животных. В то же время дать определение понятию «сознание» оказалось более сложным делом, чем дать определение понятию «человек».

Обычно в специальных словарях сознание трактуется как «высший, свойственный только человеку, уровень развития психики», но такое определение не отражает всего многообразия и специфики данного понятия. Имеются и более сложные, трудные для запоминания определения, в которых тем не менее предпринимаются попытки выделить наиболее существенные признаки сознания. Для примера приведем лишь одно из них, данное отечественным философом и психологом А. Г. Спиркиным. По его мнению, «сознание - это высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и конструктивно-творческом преобразовании действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека».

Суммируя все сказанное выше об определении понятия «сознание», можно констатировать следующее:

-сознание характеризуется способностью человека выделять себя из окружающей действительности, многим животным это не доступно, другими словами, для человека окружающий мир начинает выступать как объективная (т. е. не зависящая от него) реальность, в итоге чего возникает способность к разграничению по типу «Я- не Я»;

-человек обобщенно отражает окружающую действительность и, используя речь, фиксирует это отражение в своих знаниях, которые способен передавать из поколения в поколение;

-люди способны предвосхищать и планировать свое поведение, ставить и достигать жизненные цели;

-мы пристрастно относимся к миру, выражая свою пристрастность в эмоциях, чувствах, переживаниях и т.п.

Поскольку наше сознание функционирует в системе «Я- не Я», в центре его находится Я, которое и выступает в качестве инициатора поведения и деятельности, всей совокупности многообразных отношений. Каждый из нас знает, что такое собственное Я, но дать этому научное определение также трудно. Если выразиться достаточно просто, то Я - это личность, рассматриваемая изнутри, способность человека выделять себя из окружения и выступать в качестве субъекта (инициатора) собственной деятельности и поведения.

Таким образом, быть человеком - значит иметь сознание, т. е. обладать умением выделять себя из окружающего внешнего мира, формировать определенное отношение к этому миру, взаимодействовать с ним, вносить в него целенаправленные изменения. Если же вместо «не Я» внешнего мира поставить Я, образуется система «Я-Я», и мы получаем абсолютно иную психическую реальность, которая называется самосознанием. Другими словами, человек, имея сознание, неизбежно имеет и самосознание, т.е. способность к самопознанию, эмоционально-ценностному отношению к себе, способность к самоконтролю и саморегулированию.

На основании определения сознания как формы отражения объективной действительности можно утверждать, что оно нацелено на внешние предметы. Тело человека, его сознание, его познавательный процесс не входит непосредственно в круг предметов индивидуального сознательного опыта. Самосознание выражается “неявным способом”, отражает самого себя и является своего рода личностной интроспекцией. Самосознание - это процесс, предполагающий выделение своего сознания в качестве носителя определенной активной позиции по отношению к миру.

По мнению известного философа Нового времени Р. Декарта самосознание - это единственное, в чем нельзя усомниться. (Если я вижу какой-нибудь предмет, то он может оказаться моей иллюзией или галлюцинацией, но то, что именно я воспринимаю окружающий мир и, соответственно, я существую, сомнений не вызывает). Отношение человека к самому себе необходимо опосредовано его отношением к другому человеку. Следовательно, самосознание рождается не в результате внутренних потребностей изолированного сознания, а в процессе общения, межкультурных взаимоотношений.

Самосознание можно рассматривать на различных уровнях:

первый называют самочувствием - элементарное осознание своего тела и его вписанность в мир окружающих вещей (это уровень восприятия);

следующий уровень самосознания связан с осознанием себя в качестве приобщенного к человеческому сообществу, культуре, социальной группе;

самый высокий уровень самосознания - сознание «я» как совершенно особого образования, похожего на «я» других людей и вместе с тем в чем-то уникального и неповторимого, несущего ответственность за каждый свой поступок.

Феномен самосознания существует не только в различных формах и на различных уровнях, в философии рассматриваются так же механизмы самосознания. К ним относятся:

- - идентификация От лат. Identificare - отождествлять как отождествление себя с некоторым существом по внешним и внутренним признакам, сопоставление себя с определенным, принятым данным человеком идеалом «я», вынесение некоторой самооценки;

- - атрибуция От лат. Attributum - присовокупление - неотъемлемое свойство, существенный признак самосознания, раскрывающийся в феномене проекции мира на себя, усмотрении внутреннего самостоятельного развивающегося процесса сознания;

- - рефлексия от лат. Reflexio - отражение - размышление, самонаблюдение, анализ собственных мыслей и переживаний. Важно отметить, что рефлексия представляет собой не просто осознание того, что есть в человеке, а всегда одновременно переделка самого человека, попытка выхода за границы того уровня развития личности, который был достигнут.

Не следует думать, что образ самого себя, который творит человек в разных формах самосознания, всегда адекватен своему предмету - реальному человеку и его сознанию, между ними может существовать разрыв. Дело в том, что человек в целом не открывается себе в акте индивидуальной рефлексии, а обнаруживается наиболее всесторонне в своих отношениях с другими людьми, в своих действиях и социально-значимых поступках.

В виду того, что самосознание человеку дано в динамической форме, существуют представления о качественных феноменах последнего. Американский психолог Г. Олпорт, один из приверженцев диспозиционного направления в психологической науке, полагает, что каждый человек обладает определенным набором устойчивых качеств (черт личности), которые не только делают его уникальным, но и обеспечивают постоянство поведения человека вне зависимости от течения времени и изменения ситуации. Г. Олпорт ввел в научный обиход новое понятие - проприум, который, по его мнению, представляет собой “позиционное, творческое, стремящееся к росту и развивающееся свойство человеческой природы” Флэйк-Хобсон К., Робинсон Б., Скин П. Развитие ребенка и его отношений с окружающими: Пер. с англ. М., 1993..

Проприум постоянно эволюционирует с момента рождения человека до его зрелости и, благодаря консолидации различных аспектов, на его основе формируется “Я” (самость), как объект субъективного познания и ощущения. Именно сознание самого себя стоит над всеми остальными аспектами развивающейся личности, синтезирует их. Или, как утверждают Л. Хьелл и Д. Зиглер, проприум на заключительной стадии своего развития соотносится с уникальной способностью человека к самоосознанию.

Такая направленность развития личности через преодоление себя и самореализацию роднит теорию Г. Олпорта с гуманистической парадигмой в психологии, например, с концепцией самоактуализации личности А. Маслоу. Самоактуализация, согласно А. Маслоу, это стремление стать всем, чем возможно, реализовать врожденный потенциал личности. В настоящее время категория “самоактуализация” во многом выступает как аналог личностной зрелости. В свою очередь, уровень развития личности отражает степень ее самопознания, осознания своих потребностей и чувств.

В отечественных, а также зарубежных исследованиях в области самосознания, проводился ряд формирующих экспериментов, в рамках которых может быть использована, так называемая, гуманитарная парадигма. Она предполагает, что знания гуманитарных наук имеют рефлексивную природу. Именно благодаря своей рефлексивной природе, гуманитарная парадигма как бы конкретизирует механизмы развития личности - рост ее внутренней организации на уровне саморазвивающейся системы. Такой подход делает реальным, а не описательным тезис о субъект-субъектных отношениях деятельности, стимулирует познавательную активность последних, способствует познанию других и познанию своей собственной личности.

С другой стороны, методика формирующего эксперимента, целью которого является исследование влияния художественной перцепции на развитие самосознания в юношеском возрасте, есть не что иное, как один из вариантов концепции развивающего обучения. В зарубежных источниках он известен как эмпатический (способность к сопереживанию, сочувствию) метод, в отечественной психологической теории и практике названный вариант развивающего обучения нашел отражение в педагогике сотрудничества. Эмпатический метод сродни художественному познанию уже тем, что он базируется на восприятии и анализе конкретных ситуаций, взятых из реальной жизни, из теле- или кинофильмов, из газет или книг. Он также предполагает единство чувств и интеллекта, осмысление и участие чувств субъекта познания. Ряд исследователей выделяют три уровня сопереживания ситуации: 1) уровень первых реакций; 2) эмоциональное постижение; 3) рациональное постижение.

Таким образом, самосознание как составляющая сознания, представляет собой процесс проекции на собственную индивидуальность внешнего и внутреннего опыта, соизмерение этих компонентов с имеющимся социокультурным знанием и последующим запросом на самосовершенствование.

Образовательные задачи:

– Понять ключевые идеи психологии сознания и самосознания.

– Осознать роль социальных процессов и труда в происхождении высших психических функций.

– Усвоить основные понятия психологии сознания.

– Сформировать представления о роли общественно-исторического опыта в психическом развитии.

1. Функции и свойства сознания.

2. Высшие психические функции человека.

3. Самосознание.

4. Психологические подходы к проблеме самосознания.

5. Классификация неосознаваемых процессов.

1. Функции и свойства сознания

Сознание – высшая, свойственная человеку форма обобщенного отражения объективных устойчивых свойств и закономерностей окружающего мира.

Это сформированная у человека внутренняя модель внешнего мира, в результате чего становится возможным познание и преобразование окружающей действительности .

Функция сознания заключается в формировании целей деятельности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, что обеспечивает разумное регулирование поведения и деятельности человека.

В сознание человека включено определенное отношение к окружающей среде, к другим людям.

С. Л. Рубинштейн выделяет следующие свойства сознания :

построение отношений,

познание и

переживание.

Отсюда непосредственно следует включение мышления и эмоций в процессы сознания.

Действительно, основной функцией мышления является выявление объективных отношений между явлениями внешнего мира, а основной функцией эмоции – формирование субъективного отношения человека к предметам, явлениям, людям.

В структурах сознания синтезируются эти формы и виды отношений, и они определяют как организацию поведения , так и глубинные процессы самооценки и самосознания .

Реально существуя в едином потоке сознания, образ и мысль могут, окрашиваясь эмоциями, становиться переживанием .

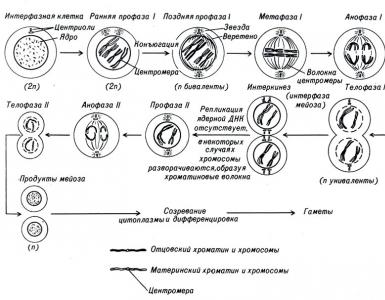

Основные функции и свойства сознания отражены на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Сознание и его свойства

Основные психологические характеристики сознания :

1. В структуру сознания входят важнейшие познавательные процессы , с помощью которых человек постоянно обогащает свои знания.

2. В сознании закреплено отчетливое различение субъекта и объекта , т. е. того, что принадлежит “Я” человека и его “Не-я”.

3. Сознание обеспечивает целеполагание в деятельности человека. Приступая к какой либо деятельности, человек ставит перед собой те или иные цели.

4. Наличие эмоциональных оценок в межличностных отношениях.

Л. Фейербах выдвинул идею о существовании сознания для сознания и сознания для бытия.

Эта идея развивалась Л. С. Выготским.

А. Н. Леонтьев выделял три составляющих в структуре сознания:

чувственную ткань образа;

значение;

В. П. Зинченко добавляет еще один компонент в эту структуру: биодинамическую ткань движения и действия (см. рис. 10.2).

Рис. 10.2. Структура сознания по В. П. Зинченко

В. П. Зинченко выделяет два слоя сознания :

1. Бытийное сознание (сознание для бытия), включающее в себя:

биодинамические свойства движений, опыт действий;

чувственные образы.

2. Рефлективное сознание (сознание для сознания), включающее в себя значение (содержание общественного сознания, усваиваемое человеком) и смысл (субъективное понимание и отношение к ситуации, информации) (см. рис. 10.2).

На бытийном слое сознания решаются очень сложные задачи, так как для эффективного поведения в той или иной ситуации необходима актуализация нужного в данный момент образа и нужной двигательной программы, т. е. образ действия должен вписываться в образ мира.

Мир идей, понятий, житейских и научных знаний соотносится со значением (рефлективного сознания ).

Мир производственной, предметно-практической деятельности соотносится с биодинамической тканью движения и действия (бытийного слоя сознания). Мир представлений, воображений, культурных символов и знаков соотносится с чувственной тканью (бытийного сознания). Сознание рождается и присутствует во всех этих мирах. Эпицентром сознания является сознание собственного “Я” .

Контролируемая самостоятельная работа

Е.В.Маликова

Cамосознание личности и ее поведение

основы психологии и педагогики

Гродно 2007 г.

Введение в модуль

Сознание и самосознание

Сознание – высшая, свойственная человеку форма обобщенного отражения объективных устойчивых свойств и закономерностей окружающего мира, формирования у человека внутренней модели внешнего мира, в результате чего достигается познание и преобразование окружающей действительности.

Функция сознания заключается в формировании целей деятельности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, что обеспечивает разумное регулирование поведения и деятельности человека. В сознание человека включено определенное отношение к окружающей среде, к другим людям.

Выделяют следующие свойства сознания: построение отношений, познание и переживание. Отсюда непосредственно следует включение мышления и эмоций в процессы сознания. Действительно, основной функцией мышления является выявление объективных отношений между явлениями внешнего мира, а основной функцией эмоции – формирование субъективного отношения человека к предметам, явлениям, людям. В структурах сознания синтезируются эти формы и виды отношений, и они определяют как организацию поведения, так и глубинные процессы самооценки и самосознания. Реально существуя в едином потоке сознания, образ и мысль могут, окрашиваясь эмоциями, становиться переживанием. Сознание развивается у человека только в социальных контактах. Сознание возможно лишь в условиях существования языка, речи, возникающей одновременно с сознанием в процессе труда. И первичным актом сознания является акт идентификации с символами культуры, организующий человеческое сознание, делающий человека человеком. За вычленением смысла, символа и идентификацией с ним следует выполнение, активная деятельность ребенка по воспроизведению образцов человеческого поведения, речи, мышления, сознания, активная деятельность ребенка по отражению окружающего мира и регуляции своего поведения.

Выделяют два слоя сознания (В. П. Зинченко).

I. Бытийное сознание (сознание для бытия), включающее в себя:

1) биодинамические свойства движений, опыт действий;

2) чувственные образы.

II. Рефлективное сознание (сознание для сознания), включающее в себя:

1) значение;

Значение – содержание общественного сознания, усваиваемое человеком. Это могут быть операционные значения, предметные, вербальные значения, житейские и научные значения – понятия. Смысл – субъективное понимание и отношение к ситуации, информации. Непонимание связано с трудностями осмысления значений. Процессы взаимной трансформации значений и смыслов (осмысление значений и означение смыслов) выступают средством диалога и взаимопонимания. На бытийном слое сознания решаются очень сложные задачи, так как для эффективного в той или иной ситуации поведения необходима актуализация нужного в данный момент образа и нужной двигательной программы, т.е. образ действия должен вписываться в образ мира. Мир идей, понятий, житейских и научных знаний соотносится со значением (рефлективного сознания). Мир производственной, предметно-практической деятельности соотносится с биодинамической тканью движения и действия (бытийного слоя сознания). Мир представлений, воображений, культурных символов и знаков соотносится с чувственной тканью (бытийного сознания). Сознание рождается и присутствует во всех этих мирах. Эпицентром сознания является сознание собственного "Я". Сознание: 1) рождается в бытии, 2) отражает бытие, 3) творит бытие.

Функции сознания:

1. отражательная,

2. порождающая (творчески-креативная),

3. регулятивно-оценочная,

4. рефлексивная функция – основная функция, характеризует сущность сознания. В качестве объекта рефлексии могут выступать: 1. отражение мира, 2. мышление о нем, 3. способы регуляции человеком своего поведения, 4. сами процессы рефлексии, 5. свое личное сознание.

Бытийный слой содержит в себе истоки и начала рефлективного слоя, поскольку значения и смыслы рождаются в бытийном слое. Выраженное в слове значение содержит: 1) образ, 2) операционное и предметное значение, 3) осмысленное и предметное действие. Слова, язык не существуют только как язык, в них объективировались формы мышления, которые нами и овладевают через использование языка.

В социальной психологии выделяют три сферы, в которых осуществляется становление, формирование личности: деятельность, общение, самосознание.

В ходе социализации расширяются и углубляются связи человека с людьми, группами, обществом в целом, происходит становление в человеке образа его Я, его самосознания.

Формирование последнего становится венцом развития сознания. В реэультате человек не только может отражать внешний мир, но, выделив себя в нем, познавать и свой внутренний, переживать его и определенным образом относиться к себе. Мерилом этого отношения являются прежде всего другие люди. Каждый новый социальный контакт меняет представление о себе, делает его более многогранным. Сознательное поведение - это не столько проявлен того, каков человек на самом деле, сколько следствие представлений о самом себе, сложившихся на основе общения с ним окружающих.

Образ Я, или самосознание (представление о себе), не возникает сразу, а складывается постепенно на протяжении жизни индивида под воздействием многочисленных социальных влияний и включает четыре компонента (по В. С. Мерлину):

1. сознание отличия себя от остального мира;

2. сознание Я как активного начала субъекта деятельности;

3. сознание своих психических свойств, эмоциональную самооценку;

4. социально-нравственную самооценку, самоуважение, которое формируется на

основе накопленного опыта общения и деятельности.

Осознание себя в качестве устойчивого объекта предполагает внутреннюю целостность, постоянство личности, которая независимо от меняющихся ситуаций способна при этом оставаться сама собой. Ощущение человеком своей единственности поддерживается непрерывностью его переживаний во времени: он помнит о прошлом, переживает настоящее, имеет надежды на будущее. Непрерывность таких переживаний и дает человеку возможность интегрировать себя в единое целое.

Главная функция самосознания - сделать доступными для человека мотивы и результаты его поступков и позволить понять, каков он есть на самом деле, оценить себя. Если оценка окажется неудовлетворительной, то человек может либо заняться самосовершенствованием, саморазвитием, либо, включив защитные механизмы, вытеснить эти неприятные сведения, избегая травмирующего влияния внутреннего конфликта.

Только благодаря осознанию своей индивидуальности возникает особая функция - защитная.

С самосознанием связана особая значимость того, что важно стать самим собой (сформировать себя как личность), остаться самим собой (невзирая на мешающие воздействия) и уметь поддерживать себя в трудных состояниях. Для подобной самоактуализации (быть собой и даже лучше) необходимо: полностью погрузиться во что-либо без остатка, преодолев желание защититься и свою застенчивость, и переживать погружение, не прибегая к самокритике. Также необходимо делать выбор, принимать решения и брать на себя ответственность, прислушиваться к себе самому, дать возможность проявиться своей индивидуальности; непрерывно развивать, спои умственные способности, реализовать свои возможности полностью и каждый данный момент.

Критерии самосознания таковы:

I) выделение себя из среды, осознание себя как субъекта, автономного от физической, социальной среды;

2) осознание своей активности: «Я управляю собой»;

3) осознание себя «через другого» («То, что я вижу в других, это, может быть, и мое качество»);

4) моральная оценка себя, наличие рефлексии: осознание своего внутреннего опыта.

Формирование Я-концепции начинается с раннего детства.

Я концепция играет важнейшую роль в формировании целостной личности. Представления человека о самом себе даже в детском возрасте и тем более во взрослом периоде жизни должны быть согласованными, не противоречащими друг другу, иначе личность распадется на отдельные фрагменты и человек будет страдать от смешения ролей. Я-концепция включает в себя как реальное, так и идеальное Я – наши представления о том, каковы мы на самом деле и какими бы нам хотелось и следовало быть. Человек, воспринимающий эти два Я как не слишком далеко отстоящие друг от друга, скорее приобретет зрелость и окажется приспособленным к жизни, чем тот, который ставит свое реальное Я намного ниже идеального.

Если какая-то информация идет вразрез с нашими представлениями о себе, скорее всего, не пропустим ее через наш «фильтр». Когда поведение человека согласуется с его образом Я, он часто может обойтись и без одобрения со стороны окружающих: он доволен собой и ему не надо других наград. Это означает, что Я-концепция может выполнять функцию самопоощрения. Но порой она выступает как обвинение человека. Люди, считающие себя неудачниками, могут подсознательно подрывать свои усилия, направленные на исправление ситуации, чтобы сохранить свой привычный образ. Резкая его перемена - даже в лучшую сторону может восприниматься человеком весьма болезненно, так как ему придется вновь вести борьбу за свою идентичность.

При анализе динамической структуры самосознания используют два понятия: текущее Я и личностное Я. Первое обозначает конкретные формы осознания себя и настоящем, т. е. непосредственные процессы деятельности самосознания. Второе - это устойчивая структурная схема самоотношения, ядро синтеза «текущих Я». В каждом акте самосознания одновременно выражены элементы самопознания и самопереживания.

Так как отражаются все процессы сознания, человек может не только осознавать, оценивать и регулировать собственную психическую деятельность, но и со знавать себя сознающим, самооценивающим. В структуре самосознания можно выделить:

1) осознание близких и отдаленных целей, мотивов своего Я («Я как действующий субъект»);

2) осознание своих реальных и желаемых качеств (реальное Я и идеальное Я);

3) познавательные, когнитивные представления о себе («Я как наблюдаемый объект»);

4) эмоциональное, чувственное представление о себе.

Таким образом, самосознание включает в себя:

Самопознание (интеллектуальный аспект познания себя);

Самоотношение (эмоциональное отношение к самому себе).

Наиболее известная в современной науке модель структуры самосознания предложена К.Г.Юнгом и основана на противопоставлении осознаваемых и неосозиаваемых элементов человеческой психики. Он выделяет два ее уровня. Первый - субъект всей человеческой психики - «самость», которая персонифицирует как сознательные, так и бессознательные процессы и поэтому есть как бы тотальная личность. Второй уровень - форма проявления самости на поверхности сознания, осознаваемый субъект, сознательное Я.

Когда человек думает «Я знаю себя», «Я чувствую, что устал», «Я ненавижу се то в этом случае он является одновременно и субъектом, и объектом. Несмотря на идентичность Я-субъекта и Я-объекта, все же необходимо их различии. Первую сторону личности принято называть Я, а вторую - самостью. Различи, между ними относительно. Я является наблюдающим началом, самость - наблюдаемым. У современного человека первое наблюдает за самостью и чувствами, как если бы те были чем-то отличным от него. Однако может быть и наоборот: Я отслеживает свою склонностью наблюдать, и в этом случае оно становится самостью.

Психологи рассматривают последнюю как направленность всей личности на осуществление максимума потенциальных возможностей индивида.

Мерилом для самоотношения человека являются прежде всего другие люди. Каждый новый социальный контакт меняет представление о себе, делая его более многогранным. Сознательное поведение - не столько проявление того, каков человек на самом деле, сколько результат его представлений о себе, сложившихся на основе общения с ним окружающих.

Для самосознания наиболее значимо стать самим собой (сформировать себя как личность), остаться самим собой (невзирая на мешающие воздействия) и уметь поддерживать себя в трудных состояниях.

В структуре самосознания можно выделить 4 уровня:

1) непосредственно-чувственный уровень: самоощущение, самопереживание психосоматических процессов и собственных желаний, переживаний, состояний

психики, в результате чего достигается простейшая самоидентификация личности;

2) целостно-образный, личностный уровень: осознание себя как деятельного субъекта; он проявляется как самопереживание, самоактуализация, отрицательная

и положительная идентификация и поддержание идентичности Я;

3) рефлексивный, интеллектуально-аналитический уровень: осознание личностью

содержания собственных мыслительных процессов, в результате возможно самонаблюдение, самоосмысление, самоанализ, саморефлексия;

4) целенаправленно-деятельный уровень: своеобразный синтез трех указанных

уровней, выполнение регулятивно-поведенческих и мотивационных функций

благодаря многочисленным формам самоконтроля, самоорганизации, саморегламентации, самовоспитания, самоусовершенствования, самооценки, самокритики, самопознания, самовыражения.

В целом можно выделить три пласта сознания человека:

1) отношение к себе;

2) отношение к другим людям;

3) ожидание отношения других людей к себе (атрибутивная проекция).

Отношение к другим людям и осознание его бывают различными:

1. Эгоцентрический уровень отношений (отношение к себе как к самоценности влияет на отношение к другим людям («Если мне помогают, то - хорошие люди»)).

2. Группоцентрический уровень отношений («Если другой человек принадлежит

к моей группе, он - хороший»).

3. Просоциальный уровень («Другой человек - это самоценность, уважай и принимай его таким, каков он есть», «Поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы

поступили с тобой»).

4. Эстохолический уровень - уровень исходов («Каждый человек определенным образом соотнесен с духовным миром, с Богом», «Милосердие, совесть, духовность - главное в отношении к другому человеку»).

Нарушения самосознания

При всех психических заболеваниях самосознание поражается раньше, чем предметное сознание. Существуют специфические его нарушения:

*деперсонализация, когда происходит утрата своего Я, все происходящее с их

in их и кой люди воспринимают как бы со стороны, как что-то внешнее или чужое;

*расщепление ядра личности: оно как бы раздваивается, больные жалуются на

постоянное присутствие двух чуждых начал, конфликтующих между собой, каждое из которых обладает памятью, индивидуальностью, утверждает собственную жизненную целостность, но не признает саму мысль о возможном существовании другого;

*нарушение телесной идентификации, когда люди жалуются, что части своего

тела воспринимают как отдельное от себя;

*крайние формы нарушения самосознания (дереализация), когда утрачивается

чувство реальности не только своего бытия, но появляются сомнения в под-

чинности существования всего окружающего мира.

Осознание человеком мира не сводится к отображению лишь внешних объектов. Фокус сознания может быть направлен и на самого субъекта, на его собственную деятельность, его внутренний мир. Такое осознание человеком самого себя получило в психологии статус особого феномена - самосознания.

Самосознание представляет собой сложный психический процесс, сущность которого состоит в восприятии личностью многочисленных образов самой себя в различных ситуациях деятельности и поведения, во всех формах взаимодействия с другими людьми и в соединении этих образов в единое целостное образование-представление, а затем в понятие своего собственного "Я" как субъекта, отличающаяся от других субъектов.

В отличие от сознания самосознание ориентировано на осмысление человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своей позиции в обществе Если сознание является знанием о другом, то самосознание - знанием человека о самом себе. Если сознание ориентировано на весь объективный мир, то объектом самосознания является сама личность. В самосознании она выступает и как субъект, и как объект познания.

Самосознание связано со способностью к рефлексии, к взгляду на себя как бы "сбоку". Как объект самопознания личность - это человек, каким он ощущает, наблюдает, чувствует себя, каким он известен себе и каким оно воспринимается, мыслится, с ее точки зрения, другими. Благодаря самосознанию человек осознает себя как индивидуальную реальность, отдельную от природы и других людей. Она становится явной не только для других, но и для себя.

Самосознание не является чем-то аморфным, она имеет свою собственную структуру. С одной стороны, в ней можно выделить систему психических процессов, связанных с самопознанием, переживанием собственного отношения к себе и регулированием собственного поведения. С другой стороны, можно говорить о системе относительно устойчивых образований личности, которые возникают как продукты этих процессов. Так, через самопознание человек приходит к определенному знанию о самом себе. Эти знания входят в содержание самосознания как его сердцевина. Сначала они выступают в виде отдельных ситуативных, нередко случайных образов себя, возникающих в конкретных условиях общения и деятельности. Далее эти образы интегрируются в более или менее целостное и адекватное понятие о собственном "Я".

Однако любой объект познания, а человек в этом качестве и подавно, не является исчерпывающим. Поэтому самопознание, как и всякая другая форма познания не приводит к конечному, абсолютно завершенному знанию. Относительность знаний о себе обусловлена постоянными изменениями во времени реальных условий жизнедеятельности и самого человека. Часто прослеживается расхождение между реальными изменениями человека и тем, что отражено им в образе самого себя, когда новое в психическом развитии еще не стало содержанием его знания. Недостаточно ясно осознавая то новое в себе, что появилось, человек как бы с опозданием его "открывает" и к тому времени пользуется старыми знаниями о себе, старыми оценками, хотя они на самом деле уже не соответствуют содержанию нового психологического образования и объективном его проявления.

Самопознание всегда страстное. Отражая реальное бытие личности, делает это не зеркально. Это еще одна причина того, почему представления человека о самом себе не всегда адекватное. Например, мотивы, которые человек выдвигает, обосновывая перед другими людьми и перед собой свое поведение (даже и тогда, когда он стремится правильно осознать свои побуждения и субъективно вполне искренен), далеко не всегда отражают эти побуждения, реально предопределяют ее действия.

Переживание различных эмоций, сопровождающих процессы самопознания, формируют у человека отношение к себе. Знание о себе, соединенное с определенным отношением к себе, составляет самооценку личности.

В современной психологической науке различают несколько видов самооценки. Они отражают особенности объектов оценивания, их сложность, а также некоторые качественные и количественные характеристики самой оценки. В зависимости от того, что подлежит оцениванию - отдельные стороны личности, конкретные свойства, которые проявляются только в некоторых особых видах деятельности, или личность в целом, - различают два вида самооценки: глобальную, под которой понимают общую недиференційовану самооценку личности, и частичная, которая относится к разным уровням познания свойств личности. Еще одним основанием для выделения видов самооценки является такая ее характеристика, как адекватность. Согласно степени адекватности обычно различают два вида самооценки: адекватную и неадекватную. В свою очередь неадекватная самооценка по отношению к эталону, с которым она сравнивается, может быть завышенной или заниженной.

Самооценки человека формируются под воздействием различных факторов. Это и сравнение образа реального "Я" с образом идеального "Я", то есть с представлением о том, каким человек хотел бы быть. Это и присвоения человеком тех оценок и стандартов, которые она получает от других людей, в первую очередь от своего ближайшего окружения. И, наконец, это успешность действий человека - как реальная, так и мнимая. Независимо от того, лежат ли в основе самооценки собственные суждения человека о себе или интерпретации суждений других людей, индивидуальные идеалы или культурно заданные стандарты, всегда носит субъективный характер.

Содержание знаний человека о себе и отношение к себе с начальных этапов формирования имеют свой "выход" через процесс саморегулирования и самоорганизации личностью своего поведения. Этот процесс характеризуется специфической активностью, направленной на соотнесение поведения личности с требованиями ситуации, ожиданиями других людей, на актуализацию психологических резервов соответственно особенностям ситуации общения, межличностного взаимодействия. Обязательной чертой саморегулирования является постоянное внутреннее оценивание протекания акта поведения, которое соотносится с прямым или предполагаемым оцениванием Его другими людьми.

Функцию корректировки действий или вербальных компонентов поведения в саморегулировании выполняет механизм самоконтроля, что составляет внутренний отчет личности о соотнесенность мотива, цели действия и его хода. Механизм самоконтроля проявляется в готовности перевести действие в другое русло, внести в нее дополнительные элементы. Это как бы общение внутри самой личности - между личностью в действии и личностью, что планирует действие с определенной целью.

Розрізнюючи сознание и самосознание, стоит заметить, что, несмотря на специфику проявлений, разделить их можно только в абстракции, поскольку в реальной жизнедеятельности человека они внутренне едины В процессе сознания самосознание присутствует в форме осознавания отнесенности акта сознания именно к своему "Я", а процессы самосознания могут осуществляться только на основе сознания. Человек не только осознает воздействие объектов реального мира и своими переживаниями проявляет отношение к ним, а, выделив себя из этого мира и противопоставляя себя ему, осознает себя как своеобразную личность и определенным образом относится к себе.