Ретикулярные ядра таламуса. Функции таламуса и гипоталамуса

text_fields

text_fields

arrow_upward

Промежуточный мозг интегрирует сенсорные, двигательные и вегетативные реакции, необходимые для целостной деятельности организма. Основными образованиями промежуточного мозга являются:

- таламус,

- гипоталамус,

- гипофиз.

Функции таламуса

text_fields

text_fields

arrow_upward

Таламус - структура, в которой происходит обработка и интеграция практически всех сигналов, идущих в кору головного мозга от нейронов спинного мозга, среднего мозга, мозжечка, базальных ганглиев. Возможность получать информацию о состоянии множества систем организма позволяет ему участвовать в регуляции и определять функциональное состояние организма в целом. Это подтверждается уже тем, что в таламусе около 120 разнофункциональных ядер.

Ядра образуют своеобразные комплексы , которые можно разделить по признаку проекции в кору на три группы:

- передняя - проецирует аксоны своих нейронов в поясную кору;

- медиальная - в любую;

- латеральная - в теменную, височную, затылочную.

По проекциям определяется и функция ядер. Такое деление не абсолютно, так как часть волокон от ядер таламуса идет в корковые образования, часть - в разные зоны мозга.

Функциональная значимость ядер таламуса определяется не только их проекциями на другие структуры мозга, но и тем, какие структуры посылают к нему свою информацию. В таламус приходят сигналы от зрительной, слуховой, вкусовой, кожной, мышечной систем, от ядер черепно-мозговых нервов ствола, мозжечка, бледного шара, продолговатого и спинного мозга.

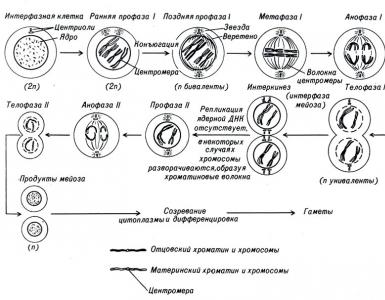

Функционально, по характеру нейронов входящих и выходящих из таламуса, его ядра делят на специфические, неспецифические и ассоциативные.

К специфическим ядрам относят:

- переднее вентральное, медиальное;

- вентролатеральное, постлатеральное, постмедиальное;

- латеральное и медиальное коленчатые тела.

Последние относятся, соответственно, к подкорковым центрам зрения и слуха.

Основной функциональной единицей специфических таламических ядер являются «релейные» нейроны, которые имеют мало дендритов, длинный аксон и выполняют переключательную функцию - здесь происходит переключение путей, идущих в кору от кожной, мышечной и других видов чувствительности.

От специфических ядер информация о характере сенсорных стимулов поступает в строго определенные участки 3-4 слоев коры (соматотопическая локализация). Нарушение функции специфических ядер приводит к выпадению конкретных видов чувствительности. Это связано также с тем, что сами ядра таламуса имеют (так же, как и кора) соматотопическую локализацию. Отдельные нейроны специфических ядер таламуса возбуждаются афферентациеи, поступающей только от своего типа рецепторов. К специфическим ядрам таламуса идут сигналы от рецепторов кожи, глаз, уха, мышечной системы. Сюда же конвергируют сигналы от интероцепторов зон проекции блуждающего и чревного нервов, от гипоталамуса.

Ассоциативные ядра - медиодорсальные, латеральные, дорсальные и подушка таламуса. Основные клеточные структуры этих ядер: мультиполярные, биполярные, трехотростчатые нейроны, т.е. нейроны, способные выполнять полисенсорные функции. Наличие полисенсорных нейронов способствует взаимодействию на них возбуждений разных модальностей и созданию интегрированного сигнала для передачи в ассоциативную кору мозга. Аксоны от нейронов ассоциативных ядер таламуса идут 1 и 2 слоями ассоциативных и частично проекционных областей, по пути отдавая коллатерали в 4 и 5 слои коры, образуя аксосоматические контакты с пирамидными нейронами.

Неспецифические ядра таламуса представлены срединным центром, парацентральным ядром, центральным медиальным и латеральным, субмедиальным, вентральным передним, парафасцикулярным комплексом, ретикулярным ядром, перивентрикулярной и центральной серой массой. Нейроны этих ядер образуют связи по ретикулярному типу. Их аксоны поднимаются в кору и контактируют со всеми слоями коры, образуя не локальные, а диффузные связи. К неспецифическим ядрам поступают связи из ретикулярной формации ствола мозга, гипоталамуса, лимбической системы, базальных ганглиев, специфических ядер таламуса.

Возбуждение неспецифических ядер вызывает генерацию в коре специфической веретенообразной электрической активности, свидетельствующей о развитии сонного состояния. Нарушение функций неспецифических ядер затрудняет появление веретенообразной активности, т.е. развитие сонного состояния.

Сложное строение таламуса, наличие здесь взаимосвязанных специфических, неспецифических и ассоциативных ядер, позволяет ему организовывать такие двигательные реакции, как сосание, жевание, глотание, смех. Двигательные реакции интегрируются в таламусе с вегетативными процессами, обеспечивающими эти движения.

Функции гипоталамуса

text_fields

text_fields

arrow_upward

Гипоталамус (подбугорье) - структура промежуточного мозга, организующая эмоциональные, поведенческие, гомеостатические реакции организма.

Функционально ядра гипоталамуса делят на переднюю, среднюю и заднюю группы ядер. Окончательно созревает гипоталамус к 13-14 годам, когда заканчивается формирование гипоталамо-гипофизарных нейросекреторных связей. Мощные афферентные связи гипоталамуса с обонятельным мозгом, базальными ганглиями, таламусом, гиппокампом, орбитальной, височной и теменной корой определяют его информативность о состоянии практически всех структур мозга. В то же время гипоталамус посылает информацию к таламусу, ретикулярной формации, вегетативным центрам ствола и спинного мозга.

Нейроны гипоталамуса имеют особенности, которые определяют специфику функций самого гипоталамуса. К этим особенностям относятся: чувствительность нейронов к составу омывающей их крови, отсутствие гематоэнцефалического барьера между нейронами и кровью, способность нейронов к нейросекреиии пептидов, нейромедиаторов и др.

Влияние на симпатическую и парасимпатическую регуляцию позволяет гипоталамусу воздействовать на вегетативные функции организма гуморальным и нервным путями.

Возбуждение ядер передней группы гипоталамуса приводит к реакции организма, его систем по парасимпатическому типу, т.е. реакциям, направленным на восстановление и сохранение резервов организма.

Возбуждение ядер задней группы вызывает симпатические эффекты в работе органов:

- происходит расширение зрачков,

- повышается кровяное давление,

- учащается ритм сердечных сокращений,

- тормозится перистальтика желудка и т.д.

Стимуляция ядер средней группы гипоталамуса приводит к снижению влияний симпатической системы. Указанное распределение функций гипоталамуса не абсолютно: все структуры гипоталамуса способны, но в разной степени, вызывать симпатические и парасимпатические эффекты. Следовательно, между структурами гипоталамуса существуют функциональные взаимодополняющие, взаимокомпенсируюшие отношения.

В целом, за счет большого количества входных и выходных связей, полифункциональности структур, гипоталамус выполняет интегрирующую функцию вегетативной, соматической и эндокринной регуляции, что проявляется и в организации его ядрами ряда конкретных функций.

Так, в гипоталамусе располагаются центры :

- гомеостаза,

- теплорегуляции,

- голода и насыщения,

- жажды и ее удовле творения,

- полового поведения,

- страха, ярости,

- регуляции цикла «бодрствование-сон».

Все эти центры реализуют свои функции путем активации или торможения вегетативной нервной системы, эндокринной системы, структур ствола и переднего мозга.

Нейроны передней группы ядер гипоталамуса продуцируют так называемые рилизинг-факторы (либерины) и ингибируюшие факторы (статины), которые регулируют активность передней доли гипофиза - аденогипофиз.

Нейроны срединной группы ядер гипоталамуса обладают детектирующей функцией, они реагируют на изменение температуры крови, электромагнитный состав и осмотическое давление плазмы, количество и состав гормонов крови.

Терморегуляция со стороны гипоталамуса проявляется в изменении теплопродукции или теплоотдачи организмом. Возбуждение задних ядер сопровождается усилением обменных процессов, увеличением частоты сердечных сокращений, дрожанием мышц туловища, что приводит к росту теплопродукции в организме.

Раздражение перед них ядер гипоталамуса

- расширяет сосуды,

- усиливает дыхание, потоотделение - т.е. организм активно теряет тепло.

Пищевое поведение в форме поиска пищи, слюноотделения, усиления кровообращения и моторики кишечника наблюдается при стимуляции ядер заднего гипоталамуса. Повреждение других ядер вызывает голодание (афагия) или чрезмерное потребление пищи (гиперфагия), и, как следствие - ожирение.

В гипоталамусе расположен центр насыщения, чувствительный к составу крови - по мере поедания пищи и ее усвоения, нейроны этого центра тормозят активность нейронов центра голода.

Исследования во время хирургических операций показали, что у человека раздражение ядер гипоталамуса вызывает эйфорию, эротические переживания. В клинике отмечено также, что патологические процессы в области гипоталамуса сопровождаются ускорением полового созревания, нарушением менструального цикла, половой способности.

- адренокортикотропный гормон - АКТГ, который стимулирует работу желез надпочечников;

- тиреотропный гормон - стимулирует рост и секрецию щитовидной железы;

- гонадотропный гормон - регулирует активность половых желез;

- соматотропный гормон - обеспечивает развитие костной системы; пролактин - стимулирует рост и активность молочных желез и др.

В гипоталамусе и гипофизе образуются также нейрорегуляторные энкефалины, эндорфины, обладающие морфиноподобным действием и способствующие снижению стресса.

Внутри него расположена полость третьего мозгового желудочка. В состав промежуточного мозга входят:

Зрительный мозг

Таламус

Эпиталамус (надталамическая область – эпифиз, поводки, спайка поводков, треугольники поводков)

Метаталамус (заталамическая область – медиальные и латеральные коленчатые тела)

Гипоталамус (подталамическая область)

Передняя гипоталамическая область (зрительная — зрительный перекрест, тракт)

Промежуточная гипоталамическая область (серый бугор, воронка, гипофиз)

Задняя гипоталамическая область (сосочковые тела)

Собственно подталамическая область (заднее гипоталамическое ядро Люизи)

Таламус

Зрительный бугор состоит из серого вещества, разделенного прослойками белого вещества на отдельные ядра. Происходящие их них волокна образуют лучистый венец, связывающий таламус с другими отделами мозга.

Таламус является коллектором всех афферентных (сенсорных) путей, идущих к коре головного мозга. Это ворота на пути к коре, через которые проходит вся информация от рецепторов.

Ядра таламуса:

- Специфические — переключение афферентной импульсации в строго локализованные зоны коры.

1.1. Релейные (переключательные)

1.1.1. Сенсорные (вентральные задние, вентральное промежуточное ядро) переключение афферентной импульсации в сенсорные зоны коры .

1.1.2. Несенсорные – переключение несенсорной информации в кору.

- Лимбические ядра (передние ядра) – подкорковый центр обоняния. Передние ядра таламуса — лимбическая кора -гиппокамп-гипоталамус-мамиллярные тела гипоталамуса — передние ядра таламуса (круг ревербации Пейпеца — формирование эмоций).

- Моторные ядра : (вентральные) переключают импульсы от базальных ганглиев, зубчатого ядра мозжечка, красного ядра в моторную и премоторную зону КГМ (передача сложных двигательных программ, образованных в мозжечке и базальных ганглиях).

1.2. Ассоциативные (интегративная функция, получают информацию от других ядер таламуса, посылают импульсы в ассоциативные участки КГМ , существует обратная связь)

1.2.1. Ядра подушки — импульсы от коленчатых тел и неспецифических ядер таламуса, в височно-теменно-затылочные зоны КГМ, участвующие в гностических, речевых и зрительных реакциях (интеграция слова со зрательным образом), восприятии схемы тела. Электростимуляция подушки ведёт к нарушению называния предметов, разрушение подушки – нарушение схемы тела, устраняет тяжёлые боли.

1.2.2. Медиодорсальное ядро – от гипоталамуса, миндалины, гиппокампа, таламических ядер, центрального серого вещества ствола, к ассоциативной лобной и лимбической коре. Формирование эмоций и поведенческой двигательной активности, участие в механизмах памяти. Разрушение – устраняет страх, тревогу, напряжённость, страдание от боли, но снижается инициатива, безразличие, гипокинезия.

1.2.3. Латеральные ядра – от коленчатых тел, вентрального ядра таламуса, к теменной коре (гнозис, праксис, схема тела.)

- Неспецифические ядра – (интраламинарные ядра, ретикулярное ядро) передача сигналов во все участки КГМ . Множество входящих и выходящих волокон, аналог РФ ствола – интегрирующая роль между стволом мозга, мозжечком и базальными ганглиями, новой и лимбической корой. Модулирующее влияние, обеспечивают тонкое регулирование поведения, «плавную настройку» ВНД.

Метаталамус Медиальные коленчатые тела вместе с нижними бугорками четверохолмия среднего мозга образуют подкорковый центр слуха. Они играют роль коммутационных центров для нервных импульсов, направляющихся в кору головного мозга. На нейронах ядра медиального коленчатого тела заканчиваются волокна латеральной петли. Латеральные коленчатые тела вместе с верхними бугорками четверохолмия и подушкой зрительного бугра являются подкорковыми центрами зрения. Они представляют собой коммуникационные центры, на которых заканчивается зрительный тракт, и в которых прерываются пути, проводящие нервные импульсы к зрительным центрам коры больших полушарий.

Эпиталамус Эпифиз связывают с теменным органом некоторых высших рыб и пресмыкающихся. У круглоротых он сохранил до известной степени строение глаза, у бесхвостых земноводных находится в редуцированном виде под кожей головы. У млекопитающих и человека Эпифиз имеет железистое строение и является железой внутренней секреции (гормон – мелатонин).

Эпифиз (шишковидная железа) относится к железам внутренней секреции. Он вырабатывает серотонин, из которого затем образуется мелатонин. Последний является антагонистом меланоцитостимулирующего гормона гипофиза, а также половых гормонов. Деятельность эпифиза зависит от освещенности, т.е. проявляется циркадность ритма, а это регулирует репродуктивную функцию организма.

Гипоталамус

Гипоталамическая область содержит сорок две пары ядер, которые делятся на четыре группы: переднюю, промежуточную, заднюю и дорсолатеральную.

Гипоталамус это вентральная часть промежуточного мозга, анатомически состоит из преоптическая области, области перекреста зрительных нервов, серого бугра и воронки, сосцевидных тел. Выделяют следующие группы ядер:

- Передняя группа ядер (кпереди от серого ядра) – преоптические ядра, супрахиазматическое, супраоптическое, паравентрикулярное

- Промежуточная (туберальная) группа (в области серого бугра и воронки) – дорсомедиальное, вентромедиальное, аркуатное (инфундибулярное), дорсальное подбугорное, заднее ПВЯ и собственные ядра бугра и воронки. Первые две группы ядер являются нейросекреторными.

- Задняя – ядра сосочковых тел (подкорковый центр обоняния)

- Субталамическое ядро Луиса (интреграционная функция

В гипоталамусе имеется самая мощная в мозге сеть капилляров и самый большой уровень локального кровотока до 2900 капилляров на мм квадратный). Высока проницаемость капилляров, т.к. гипоталамус имеет клетки избирательно чувствительные к изменениям параметров крови: изменениям рН, содержанию ионов калия, натрия, напряжению кислорода, углекислого газа. Супраоптическое ядро имеет осморецепторы , вентромедиальное ядро имеет хеморецепторы , чувствительные к уровню глюкозы, в переднем гипоталамусе рецепторы к половым гормонам . Есть терморецепторы . Чувствительные нейроны гипоталамуса не адаптируются, и находятся возбуждении до тех пор, пока та или иная константа в организме не нормализуется. Эфферентные влияния гипоталамус осуществляет с помощью симпатической и парасимпатической нервных систем, и эндокринных желёз. Здесь расположены центры регуляции различных видов обменов: белкового, углеводного, жирового, минерального, водного, а также центры голода, жажды, насыщения, удовольствия. Гипоталамическую область относят к высшим подкорковым центрам вегетативной регуляции. Вместе с гипофизом она образует гипоталамо-гипофизарную систему, посредством которой в организме сопрягается нервное и гормональное регулирование.

В гипоталамической области синтезируются эндорфины и энкефалины, входящие в состав естественной противоболевой системы и влияющих на психику человека.

Нервные пути к гипоталамусу идут от лимбической системы, КГМ, базальных ганглиев, РФ ствола. От гипоталамуса – в РФ, моторные и вегетативные центры ствола вегетативные центры спинного мозга, от мамиллярных тел к передним ядрам таламуса, далее в лимбическую систему, от СОЯ и ПВЯ к нейрогипофизу, от вентромедиального и инфундибулярного – к аденогипофизу, также имеются связи с лобной корой и полосатым телом.

Гормоны СОЯ и ПВЯ:

- АДГ (вазопрессин)

- Окситоцин

Гормоны медиобазального гипоталамуса: вентромедиального и инфундибулярного ядер:

Либерины (рилизинги) кортиколиберин, тиролиберин, люлиберин, фоллилиберин, соматолиберин, пролактолиберин, меланолиберин

Статины (ингибины) соматостатин, пролактостатин и меланостатин

Функции:

- Поддержание гомеостаза

- Интегративный центр вегетативных функций

- Высший эндокринный центр

- Регуляция теплового баланса (передние ядра — центр теплоотдачи, задние — центр теплообразования)

- Регулятор цикла «сон-бодрствование» и других биоритмов

- Роль в пищевом поведении (средняя группа ядер: латеральное ядро — центр голода и вентромедиальное ядро – центр насыщения)

- Роль в половом, агрессивно-оборонительном поведении. Раздражение передних ядер стимулирует половое поведение, раздражение задних ядер угнетает половое развитие.

- Центр регуляции различных видов обменов: белкового, углеводного, жирового, минерального, водного.

- Является элементом антиноцицептивной системы (центр удовольствия)

Таламус - массивное парное образование, занимающее основную часть промежуточного мозга.

Нервные клетки таламуса , группируясь, образуют большое количество ядер: всего различают до 40 таких образований. Разделяются на несколько основных групп: передние, интраламинарные, срединные и задние. В каждой из этих основных групп различают более мелкие ядра, отличающиеся друг от друга как нейронной организацией, так и особенностями афферентных и эфферентных проекций. С функциональной точки зрения принято различать неспецифические и специфические ядра таламуса. Нейроны неспецифических ядер посылают аксоны диффузно ко всей новой коре, в то время как нейроны специфических ядер образуют связи только с клетками определенных корковых полей.

На нейронах специфических ядер заканчиваются волокна различных восходящих трактов. Аксоны этих нейронов образуют прямые моносинаптические связи с нейронами сенсорной и ассоциативной коры. К клеткам ядер латеральной группы таламуса, включающих заднее вентральное ядро, поступают импульсы от кожных рецепторов, двигательного аппарата, а также мозжечково-таламического пути.

Нейроны специфического комплекса ядер посылают по направлению к коре аксоны, почти не имеющие коллатералей. В отличие от него нейроны неспецифической системы посылают аксоны, дающие множество коллатералей.

Функции таламуса

Все сенсорные сигналы, за исключением возникающих в обонятельном тракте, достигают коры больших полушарий только через таламокортикальные проекции. Таламус представляет собой своего рода ворота, через которые в кору поступает и достигает сознания основная информация об окружающем нас мире и о состоянии нашего тела.

Тот факт, что афферентные сигналы на пути к коре мозга переключаются на нейронах таламуса, имеет важное значение. Тормозные влияния, приходящие в таламус из коры, других образований и соседних таламических ядер, позволяют обеспечить лучшую передачу в кору мозга наиболее важной информации. Торможение подавляет слабые возбуждающие влияния, благодаря чему выделяется наиболее важная информация, при-ходящая в таламус от различных рецепторов.

Через неспецифические ядра таламуса в кору мозга поступают восходящие активирующие влияния от ретикулярной формации мозгового ствола. Система неспецифических ядер таламуса осуществляет контроль ритмической активности коры больших полушарий и выполняет функции внутриталамической интегрирующей системы.

Кроме специфических влияний на кору, ряд таламических ядер, в особенности ядра дорсальной группы, оказывает регулирующее воздействие на подкорковые структуры. Вероятно, через эти ядра осуществляется замыкание путей некоторых рефлексов, осуществляющихся без участия коры больших полушарий мозга.

ГИПОТАЛАМУС -является центром регуляции вегетативных функций и высшим эндокринным центром.

Гипоталамус образован группой небольших ядер, расположенных у основания мозга, вблизи гипофиза. Клеточные ядра, образующие гипоталамус, представляют собой высшие подкорковые центры вегетативной нервной системы и всех жизненно важных функций организма.

Скопление нейронных образований, образующих гипоталамус, может быть подразделено на преоптическую, переднюю, среднюю, наружную и заднюю группы ядер. Организация гипоталамуса характеризуется обширными и очень сложными афферентными и эфферентными связями.

Афферентные сигналы в гипоталамус поступают из коры больших полушарий, из таламических структур, ядер базальных ганглиев. Одним из основных эфферентных путей является медильный мозговой пучок, или паравентрикулярная система, и мамиллотегментальный тракт. Волокна этих путей идут в каудальном направлении по стенкам водопровода мозга или сильвиева водопровода, дают многочисленные ответвления к структурам среднего мозга. Аксоны клеток гипоталамических ядер образуют также большое количество коротких эфферентных путей, идущих в таламическую и субталамическую области и в другие подкорковые образования.

Функции гипоталамуса

Результаты, полученные с помощью избирательного раздражения или разрушения определенных ядер, показали, что латеральная и дорсальная группы ядер повышают тонус симпатической нервной системы. Раздражения области средних ядер (в частности, серого бугра) вызывают снижение тонуса симпатической нервной системы. Существуют экспериментальные данные о наличии в гипоталамусе центра сна и центра пробуждения.

Гипоталамус играет важную роль в терморегуляции.

В области средних и боковых ядер имеются группы нейронов, рассматриваемых как центры насыщения и голода.

При голодании в крови происходит снижение содержания аминокислот, жирных кислот, глюкозы и других веществ. Это приводит к активации определенных гипоталамических нейронов и развитию сложных поведенческих реакций организма, направленных на утоление чувства голода.

Приспособительные поведенческие реакции развиваются при недостатке в организме воды, что приводит к появлению чувства жажды вследствие активации гипоталамических зон. В результате резко усиливается потребление воды (полидипсия). Наоборот, разрушение указанных гипоталамических центров приводит к отказу от воды (адипсия).

В гипоталамусе расположены центры, связанные с регуляцией полового поведения.

Гипоталамус принимает участие в процессе чередования сна и бодрствования.

Основными гормонами, выделяемыми задней долей гипофиза, являются антидиуретический гормон, регулирующий водный метаболизм, а также гормоны, регулирующие деятельность матки, функцию молочных желез.

Промежуточный мозг располагается под мозолистым телом и сводом, срастаясь по бокам с полушариями большого мозга.

К нему относятся:

Таламус (зрительные бугры),

Эпиталамус (надбугорная область),

Метаталамус (забугорная область) и

Гипоталамус (подбугорная область).

Полостью промежуточного мозга является III желудочек.

Таламус представляет собой парные скопления серого вещества, покрытые слоем белого вещества, имеющие яйцевидную форму.

В таламусе различают три основные группы ядер: передние, латеральные и медиальные . В латеральных ядрах происходит переключение всех чувствительных путей, направляющихся к коре больших полушарий.

В эпиталамусе лежит верхний придаток мозга - эпифиз, или шишковидное тело, подвешенное на двух поводках в углублении между верхними холмиками пластинки крыши.

Метаталамус представлен медиальными и латеральными коленчатыми телами. Они соединенными пучками волокон (ручки холмиков) с верхними и нижними холмиками пластинки крыши. В них лежат ядра, являющиеся рефлекторными центрами зрения и слуха.

Гипоталамус располагается вентральнее зрительного бугра и включает в себя собственно подбугорную область и ряд образований, расположенных на основании мозга.

Третий желудочек расположен по средней линии и представляет собой узкую вертикальную щель.

Главными образованиями промежуточного мозга являются таламус (зрительный бугор) и гипоталамус (подбугорная область).

Таламус - чувствительное ядро подкорки. Его называют "коллектором чувствительности", так как к нему сходятся афферентные (чувствительные) пути от всех рецепторов, исключая обонятельные рецепторы. Здесь находится третий нейрон афферентных путей, отростки которого заканчиваются в чувствительных зонах коры.

Главной функцией таламуса является интеграция (объединение) всех видов чувствительности. Для анализа внешней среды недостаточно сигналов от отдельных рецепторов. Здесь происходит сопоставление информации, получаемой по различным каналам связи, и оценка ее биологического значения. В зрительном бугре насчитывается 40 пар ядер, которые подразделяются на специфические (на нейронах этих ядер заканчиваются восходящие афферентные пути), неспецифические (ядра ретикулярной формации) и ассоциативные. Через ассоциативные ядра таламус связан со всеми двигательными ядрами подкорки - полосатым телом, бледным шаром, гипоталамусом и с ядрами среднего и продолговатого мозга.

Изучение функций зрительного бугра проводится путем перерезок, раздражения и разрушения. Кошка, у которой разрез сделан выше промежуточного мозга, резко отличается от кошки, у которой высшим отделом центральной нервной системы является средний мозг. Она не только поднимается и ходит, т. е. выполняет сложно координированные движения, но еще проявляет все признаки эмоциональных реакций. Легкое прикосновение вызывает злобную реакцию. Кошка бьет хвостом, скалит зубы, рычит, кусается, выпускает когти.

У человека зрительный бугор играет существенную роль в эмоциональном поведении, характеризующемся своеобразной мимикой, жестами и сдвигами функций внутренних органов. При эмоциональных реакциях повышается давление, учащаются пульс, дыхание, расширяются зрачки.

Мимическая реакция человека является врожденной. Если пощекотать нос плода 5 - 6 месяцев можно видеть типичную гримасу неудовольствия (П. К. Анохин). При раздражении зрительного бугра у животных возникают двигательные и болевые реакции - визг, ворчание. Эффект можно объяснить тем, что импульсы от зрительных бугров легко переходят на связанные с ними двигательные ядра подкорки.

В клинике симптомами поражения зрительных бугров являются сильная головная боль, расстройства сна, нарушения чувствительности, как в сторону повышения, так и понижения, нарушения движений, их точности, соразмерности, возникновение насильственных непроизвольных движений.

Гипоталамус является высшим подкорковым центром вегетативной нервной системы. В этой области расположены центры, регулирующие все вегетативные функции, обеспечивающие постоянство внутренней среды организма, а также регулирующие жировой, белковый, углеводный и водно-солевой обмен.

В деятельности вегетативной нервной системы гипоталамус играет такую же важную роль, какую играют красные ядра среднего мозга в регуляции скелетно-моторных функций соматической нервной системы.

Самые ранние исследования функций гипоталамуса принадлежат - Клоду Бернару. Он обнаружил, что укол в промежуточный мозг кролика вызывает повышение температуры тела почти на 3°С. Этот классический опыт, открывший локализацию центра терморегуляции в гипоталамусе, получил название теплового укола. После разрушения гипоталамуса животное становится пойкилотермным, т. е. теряет способность удерживать постоянство температуры тела. В холодной комнате температура тела понижается, а в жаркой повышается.

Позднее было установлено, что почти все органы, иннервируемые вегетативной нервной системой, могут быть активированы раздражением подбугорной области. Иными словами, все эффекты, которые можно получить при раздражении симпатических и парасимпатических нервов, получаются при раздражении гипоталамуса.

В настоящее время для раздражения различных структур мозга широко применяется метод вживления электродов. С помощью особой, так называемой стереотаксической техники, через трепанационное отверстие в черепе вводят электроды в любой заданный участок мозга. Электроды изолированы на всем протяжении, свободен только их кончик. Включая электроды в цепь, можно узко локально раздражать те или иные зоны.

При раздражении передних отделов гипоталамуса возникают парасимпатические эффекты - усиление движений кишечника, отделение пищеварительных соков, замедление сокращений сердца и др.

При раздражении задних отделов наблюдаются симпатические эффекты - учащение сердцебиения, сужение сосудов, повышение температуры тела и др. Следовательно, в передних отделах подбугорной области располагаются парасимпатические центры, а в задних - симпатические.

Так как раздражение при помощи вживленных электродов производится на животном, без применения анестезии, становится возможным судить о поведении животного. В опытах Андерсена на козе с вживленными электродами был найден центр, раздражение которого вызывает неутолимую жажду - центр жажды. При его раздражении коза могла выпивать до 10 л воды. Раздражением других участков можно было, заставить есть сытое животное (центр голода).

Широкую известность получили опыты испанского ученого Дельгадо на быке с электродом, вживленным в «центр страха». Когда на арене разъяренный бык бросался на тореадора, включали раздражение, и бык отступал с ясно выраженными признаками страха.

Американский исследователь Д. Олдз предложил модифицировать метод - предоставить возможность животному самому замыкать электроды, предполагая, что неприятных раздражений животное будет избегать и, наоборот, стремиться повторять приятные.

Опыты показали, что имеются структуры, раздражение которых вызывает безудержное стремление к повторению. Крысы доводили себя до истощения, нажимая на рычаг до 14000 раз! Кроме того, обнаружены структуры, раздражение которых, по-видимому, вызывает крайне неприятное ощущение, так как крыса второй раз избегает нажать на рычаг повторно и убегает от него. Первый центр, очевидно, является центром удовольствия, а второй - центром неудовольствия.

Чрезвычайно важным для понимания функций гипоталамуса явилось открытие в этом отделе мозга рецепторов, улавливающих изменения температуры крови (терморецепторы), осмотического давления (осморецепторы) и состава крови (глюкорецепторы).

С рецепторов, обращенных в кровь, возникают рефлексы, направленные на поддержание постоянства внутренней среды организма - гомеостаза. "Голодная кровь", раздражая глюко-рецепторы, возбуждает пищевой центр: возникают пищевые реакции, направленные на поиск и поедание пищи.

Одним из частых проявлений заболевания гипоталамуса в клинике является нарушение водно-солевого обмена, проявляющееся в выделении большого количества мочи с низкой плотностью. Заболевание носит название несахарного мочеизнурения или несахарного диабета.

Подбугорная область тесно связана с деятельностью гипофиза. В крупных нейронах надзрительного и околожелудочкового ядер гипофиза образуются гормоны - вазопрессин и окситоцин. По аксонам гормоны стекают к гипофизу, где накапливаются, а затем поступают в кровь.

Иное взаимоотношение между гипоталамусом и передней долей гипофиза. Сосуды, окружающие ядра гипоталамуса, объединяются в систему вен, которые спускаются к передней доле гипофиза и здесь распадаются на капилляры. С кровью к гипофизу поступают вещества - релизинг-факторы, или освобождающие факторы, стимулирующие образование гормонов в передней его доле.

Гипофиз тесно связан с гипоталамусом структурно и функционально. Задние отделы гипофиза (нейрогипофиз) накапливают гормоны, продуцируемые гипоталамусом и регулирующие водно-солевое равновесие, контролирующие функции матки и молочных желез.

Передние отделы гипофиза (аденогипофиз) вырабатывают:

адренокортикотропный гормон - АКТГ, который стимулирует работу желез надпочечников;

тиреотропный гормон - стимулирует рост и секрецию щитовидной железы;

гонадотропный гормон - регулирует активность половых желез;

соматотропный гормон - обеспечивает развитие костной системы; пролактин - стимулирует рост и активность молочных желез и др.

В гипоталамусе и гипофизе образуются также нейрорегуляторные энкефалины, эндорфины, обладающие морфиноподобным действием и способствующие снижению стресса.

Находится рядом с III желудочком мозга. Желудочки, в свою очередь, представляют собой полости, в которых происходит циркуляция спиномозговой жидкости (ликвора). Он входит в состав промежуточного мозга (диэнцефалона). У подавляющего большинства людей таламус разделен на две части, соединенные между собой серым веществом. Вокруг данное образование граничит с внутренней капсулой, которая отделяет его от Эта капсула состоит из нервных волокон, которые обеспечивают взаимодействие коры головного мозга с нижележащими структурами.

Основные ядра

Строение данного образования является довольно сложным, что объясняется широким спектром выполняемых таламусом функций. Основной составляющей таламуса является ядро, образованное из серого вещества мозга, то есть тел нервных клеток. Всего в таламусе насчитывается около 120 ядер. В зависимости от места размещения ядра классифицируются на следующие группы:

- Передние.

- Латеральные. Задняя часть этой группы, в свою очередь, подразделяется на подушку, медиальное и латеральное коленчатые тела.

- Медиальные.

В зависимости от функций ядра классифицируются на такие группы:

- специфические;

- ассоциативные;

- неспецифические.

Специфические ядра

Данная группа ядер зрительного бугра имеет ряд отличительных черт, объединяющих их. Во-первых, они получают импульсы от длинных нервных путей, которые обеспечивают передачу информации от соматосенсорных, зрительных и слуховых рецепторов к коре головного мозга. Через данные ядра импульс передается далее на соответствующие участки коры: соматосенсорную, слуховую и зрительную. Кроме того, информация от них поступает в премоторную и моторные участки коры.

Также специфические ядра получают обратную информацию от коры. В экспериментах доказано, что при удалении участка коры, соответствующего специфическому ядру, данное ядро также разрушается. А при стимуляции определенных ядер активизируются нервные клетки соответствующей им коры.

Данная группа получает информацию от коры, ретикулярной формации, ствола мозга. Именно из-за наличия этих связей у коры головного мозга есть возможность среди всей поступающей информации отбирать наиболее важную в данный момент.

Кроме того, в строение таламуса входят ядра, получающие информацию от красного и базальных ядер, лимбической системы, зубчатого ядра (расположено в мозжечке). Далее сигнал поступает к моторным зонам коры.

Ассоциативные ядра

Особенностью данной группы ядер является то, что они получают уже обработанные сигналы от других участков таламуса.

Благодаря их работе возможно осуществление интегративных процессов, при которых образуются обобщенные сигналы. Далее они передаются в ассоциативные участки коры головного мозга (лобную, теменную и височную доли). Именно благодаря наличию данного участка коры и ассоциативных ядер возможны такие процессы, как узнавание предметов, согласованность речи с моторной активностью, понимание трехмерности пространства и осознание себя в этом пространстве.

Неспецифические ядра

Эти ядра состоят из нервных клеток небольшого размера, принимающих информацию от нейронов других таламических ядер, лимбической системы, базальных ганглиев, гипоталамуса, ствола мозга. По восходящим путям ядра получают сигналы от болевых и температурных рецепторов, а через ретикулярную формацию - практически от всех остальных структур центральной нервной системы.

Основные функции

Таламус - ключевое образование при передаче нервных импульсов в кору головного мозга. При повреждении коры именно благодаря работе таламуса возможно частичное восстановление таких функций, как осязание, ощущение боли и температуры.

Еще одна важная функция таламуса - интеграция моторной и сенсорной деятельности. Это возможно благодаря поступлению в таламус информации как от моторных, так и от сенсорных центров нервной системы.

Кроме того, таламус необходим для обеспечения внимания и сознания. Также он принимает участие в формировании поведенческих реакций.

Благодаря связи с гипоталамусом, о котором речь пойдет далее в статье, функции таламуса также охватывают запоминание, эмоциональное поведение.

Гипоталамус

Эта структура является основным регулятором вегетативных и эндокринных функций организма. Он находится под зрительным бугром и III желудочком. Основной структурной частью гипоталамуса также являются ядра, однако их здесь гораздо меньшее количество.

В зависимости от локализации выделяют следующие группы ядер:

- передняя - паравентрикулярное, супрахиазменное;

- средняя - инфундибулярное ядро;

- зад-няя - ядра мамиллярных тел.

Функции гипоталамуса

Ниже представлен перечень основных функций данной структуры:

- управление активностью системы;

- организация поведения (пищевое, половое, родительское, эмоциональное поведение и др.);

- терморегуляция организма;

- секреция гормонов: окситоцина, повышающего сократительную активность матки; вазопрессина, увеличивающего всасывание воды и натрия в почечных канальцах.

Перечисленные выше функции гипоталамуса обеспечиваются благодаря присутствию в нем разнообразных центров, а также специфических нервных клеток. Они способны реагировать на изменение состояния организма (температуру крови, водно-электролитный состав, количество в ней гормонов, концентрацию глюкозы и др.).

Таким образом, промежуточный мозг (таламус и гипоталамус в основном) имеет множество важнейших функций, благодаря которым возможна нормальная жизнедеятельность.